日本城郭検定ホルダーが挑む日本100名城の旅。今回は日本100名城No.61、奈良県の高取城を訪れました。奈良県から唯一選ばれた100名城。日本3大山城の一つにも選定されています。(2020年10月28日の登城記です)

高取城とは

高取城の歴史

高取城は、奈良盆地南方の吉野山系の山頂に築かれた山城です。奈良から吉野に通じる交通の要所として重要な役割をもつ場所でした。

城の起源は南北朝時代。戦国時代に大改修されて、高石垣や天守を持つ近世城郭となりました。江戸時代は高取藩、植村氏の居城として存続しました。その堅牢さは幕末に天誅組が乗っ取ろうとしても攻略できなかったほど。

明治の廃藩置県の結果、大部分が取り壊されました。現在は天守や建物は残らず、石垣が残るのみとなっています。

日本3大山城とは

高取城は標高583.6mの高取山に建てられています。城下町の麓(札の辻)からの比高は446m。近世城郭では日本一の高低差を誇ります。日本三大山城の一つと数えられています。残りの2つとは、岡山県の「備中松山城」と岐阜県の「美濃岩村城」です。

「備中松山城」は江戸時代からの現存天守が残る城。「美濃岩山城」は標高721mの屈指の高さを誇る城として特徴豊か。いずれも日本100名城に選定されています。

高取城へのアクセス

高取城は山登り以上に、山の麓までが駅から遠くて大変です。

近鉄吉野線「壺阪山」駅下車。

・「壺阪山」駅から奈良交通バス「壺阪寺行き」で「壺阪寺前」下車、約40〜60分。

・「壺阪山」駅から旧城下町の土佐街道を通るハイキングコースで約90分。

所在地:奈良県高取郡高取町高取

連絡先:0744-52-1150(高取観光案内所「夢創館」)

高取城 登城記

大阪から高取へ

今回はGO TO トラベルを利用して、東京ー大阪間の新幹線代を格安にして、東京ー奈良の日帰り旅を敢行しました。GO TO トラベルの利用についてはこちらに記事にしています。

新大阪駅には9時38に着きました。それから御堂筋線で「天王寺駅」へ。徒歩で「大阪阿倍野橋」駅に移動して、近鉄南大阪特急)吉野行きに乗車。「壺阪山」駅に着いたのは10時53分でした。

駅には観光マップが用意されています。

駅前のバスの時刻を確認。平日なので、ほぼ1時間に1本。待ち時間がちょっとあるのと、駅から少し離れたスタンプ設置所に寄りたいので、駅からオール徒歩での登城を決断しました。

高取観光案内所 夢創館へ

高取城の100名城スタンプは高取観光案内所「夢創館」にあります。駅から徒歩11分ほどの場所です。

夢創館へは土佐街道と呼ばれる道を往くとよいです。昔の往来が偲ばれる情緒ある道です。

町中の各所に高取城のノボリと観光案内があります。高取城を中心とした観光に力を入れていることが感じられます。

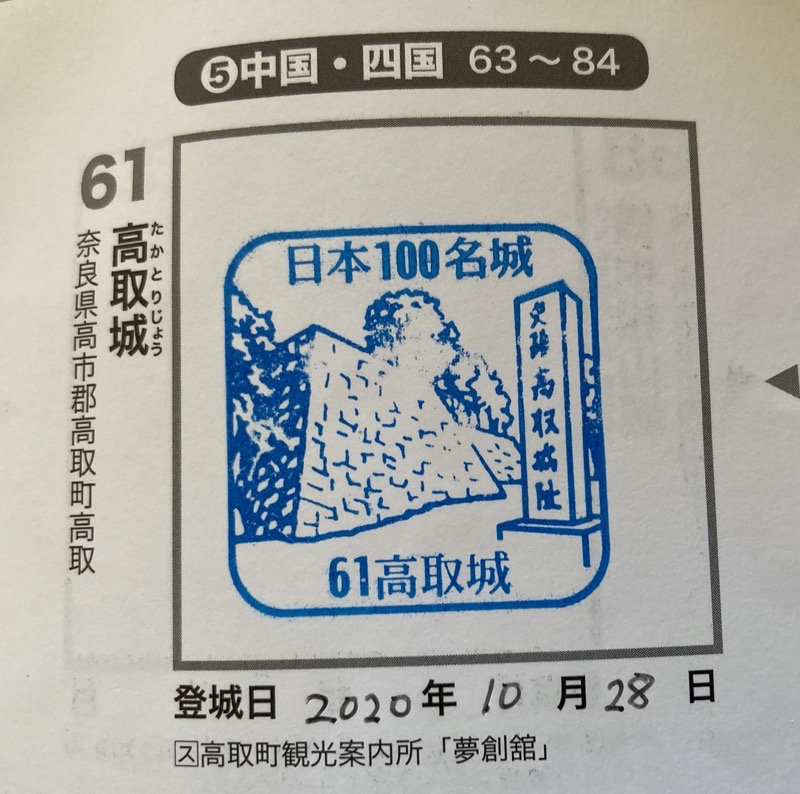

高取城 100名城スタンプ

夢創館に着きました。100名城スタンプのほか、お土産を買ったり、休息もとれます。

私は100名城スタンプのほか、御城印とおせんべいを購入。登山に備えます。飲み物を持っていない人は用意は必須ですよ。山の中には自販機はありません。

高取城の100名城スタンプ。インクの色は青。山頂の高石垣がデザインされています。

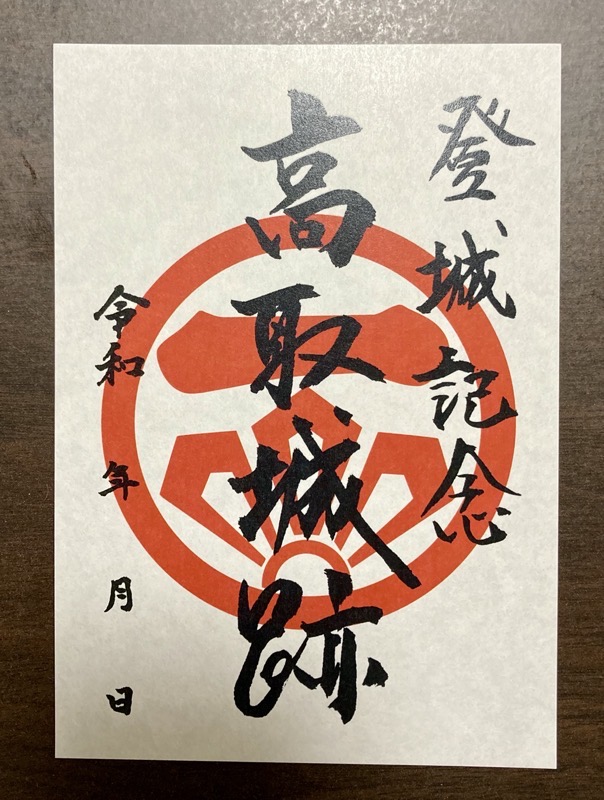

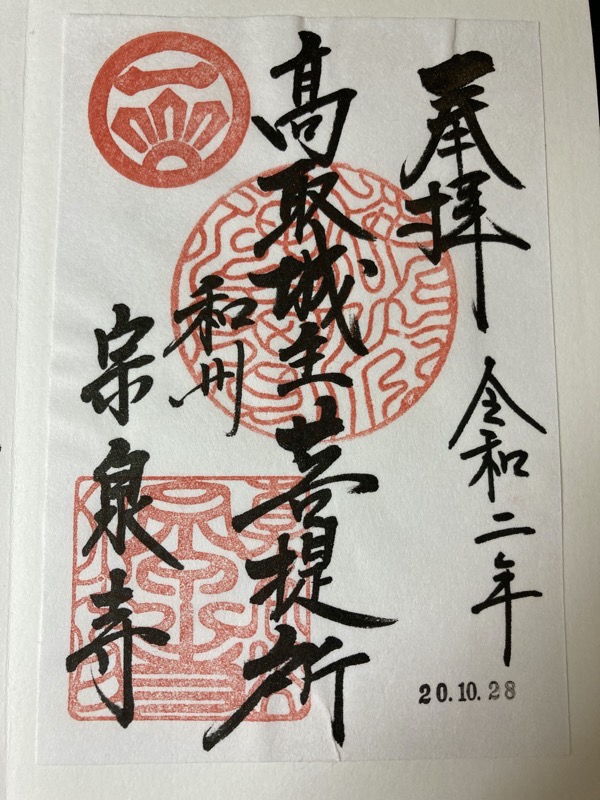

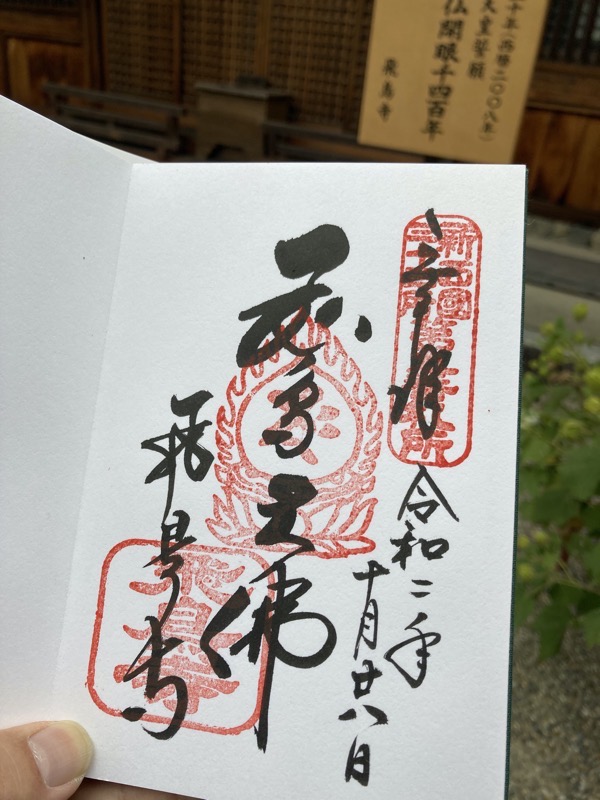

高取城 御城印

高取城の御城印はこちら。印刷済の紙で日付は自分で入れるようになっています。1枚300円。紋印は歴代城主植村氏の家紋で「丸に一文字割桔梗(いちもんじわりききょう)」というそうです。

高取城登山 大手通ルート

高取城の100名城スタンプをゲットしたところで、ここからが本格的は高取城攻め。天気は最高です。。

土佐街道はしばらく続きます。通り沿いには武家屋敷などが残ります。これは復元された高取城の松ノ門。

現在も旧藩主・植村家の住宅として機能する屋敷の長屋門。もともと筆頭家老屋敷で奈良県の指定文化財です。

このあたりはまだまだ山の麓です。

土佐街道から山道に入りました。

宗泉寺

パンフレットにのっていたので、高取城に向かうルートからちょっと外れますが寄ってみました、宗泉寺。高取城主植村氏の菩提所だそうです。

書置きの御朱印がありました。

宗泉寺から高取城へ

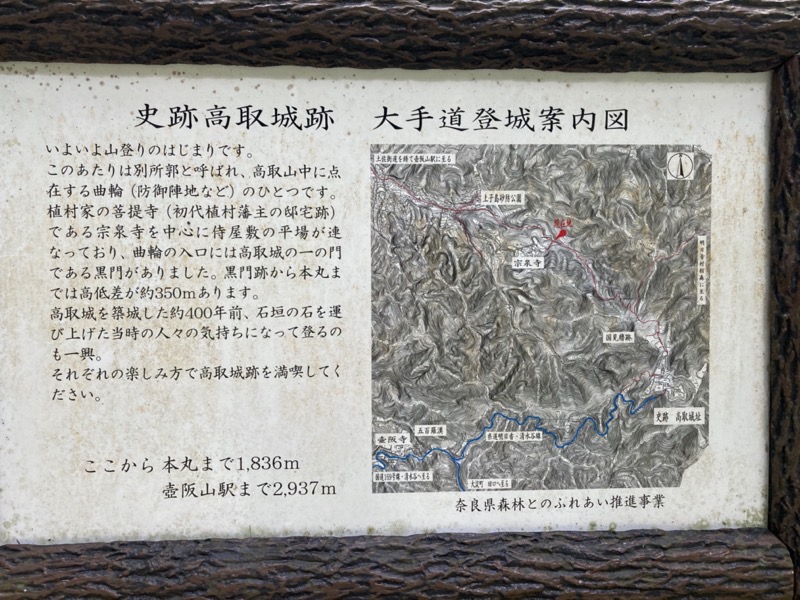

宗泉寺への分かれ道のあたりにある「高取城 大手道登城案内図」。「いよいよ山登りのはじまり」とちょっとビビることを言ってくれます。このルートが大手道だと知りました。

まずはこんな山道で始まります。

城跡まで0.8kmのところにある一升枡坂。坂が急なので、荷物を運ぶ人足はここを通ると手当が1升増しになることに由来するそう。

これもメインルートから外れますが、岩屋不動(120M)と道標にあったので寄った場所。不動明王像や役小角の像があります。体力に余裕があればどうぞ。

うっかり見落としそうな場所にある「猿石」。飛鳥時代の遺物です。進行方向の反対側にあるので、振り返らないと通りすぎてしまいます。大手道と飛鳥村への分岐点にあります。

二の門跡の道標の後ろを振り返ると水堀(池)があります。これも進むことだけ気にしていると見落としがちな場所。

夢創館の人に薦められた「国見櫓」からの眺め。大手道から80m離れますが、大和を一望できる眺望は見る価値あり。

山頂近くの松ノ門跡。土佐街道に移築・復元されてたのは元々ここにあったんですね。このあたりから石垣がでてきます。

千早門跡。徐々に石垣が立派に。

大手門跡。さらに石垣が立派に。

高取城 本丸

山頂に着きました!本丸の高石垣が、見えます。10月下旬の登城でしたが、山頂はすでに紅葉が始まっています。

1時間以上、山道登ったかな。お疲れ様ということで、本丸眺めながら、夢創館で買った瓦せんべいを食べて一休み。

石垣は一箇所だけでなく、かなり広い範囲で残っています。この山頂までどうやって石を運んだか、理解不能です。

高取城址の碑。

本丸跡。天守台が残っています。

充実の石垣群。

高取城下山 大淀古道ルート

高取城からの下山は、登ってきた大手通とは別ルートで壺阪寺方面へ下ります。

山頂付近。車でここまでこれるんだ。パンフレットには「道幅狭し、要注意」と記載されています。車での来城はおすすめでは無いようです。

五百羅漢を経て壺阪寺 大淀古道の道を選びます。

古道という呼び名にふさわしく、こんな険しい小道。

途中、ロープが張られて、板で補強されているところも。決して安全な道というわけではありません。

だいぶ下りてきて、麓近くの五百羅漢像。壺阪寺奥の院とのことです。

壺阪寺

この地の駅名にもなっている壺阪寺。真言宗系の寺院です。京都の清水寺が北法華寺と呼ばれるのに対し、こちはら南法華寺と呼ばれるお寺です。外からもたくさんの塔や大仏像が見受けられる大きなお寺。拝観しようと思ったらトラブル発生。山道で外してたマスクがない! どうやら落としたようです。

このご時世、マスクなしで行動する非常識なこともできず、泣く泣く拝観は断念。マスクは町まで下りてコンビニで買いました。壺阪寺から壺阪寺駅までがとても遠く長く感じました。バスがまったく時間があわず、歩くしかなかったのです。駅に戻ったのが15時。高取には4時間の滞在となりました。

そして飛鳥へ

壺阪寺駅の2つ隣の駅は飛鳥駅。歴史好きとしては憧れの土地です。この機会、逃すわけにはいきません。山城攻めの疲労を引きずりつつも、明日香観光に挑みます。駅前のレンタル自転車屋さんで自転車をレンタル。時間が遅いからとおまけしてくれて、電動自転車を千円で貸してくれました。

返却まで2時間しかないので、回れる場所は限られます。3箇所に絞って回りました。明日香村は自転車が走りやすいように道が整備されています。女子とまわりたかったなぁと思いつつ、飛鳥路を行きます。

橘寺

聖徳太子生誕の地に建立されたという「橘寺」。聖徳太子坐像が本尊です。

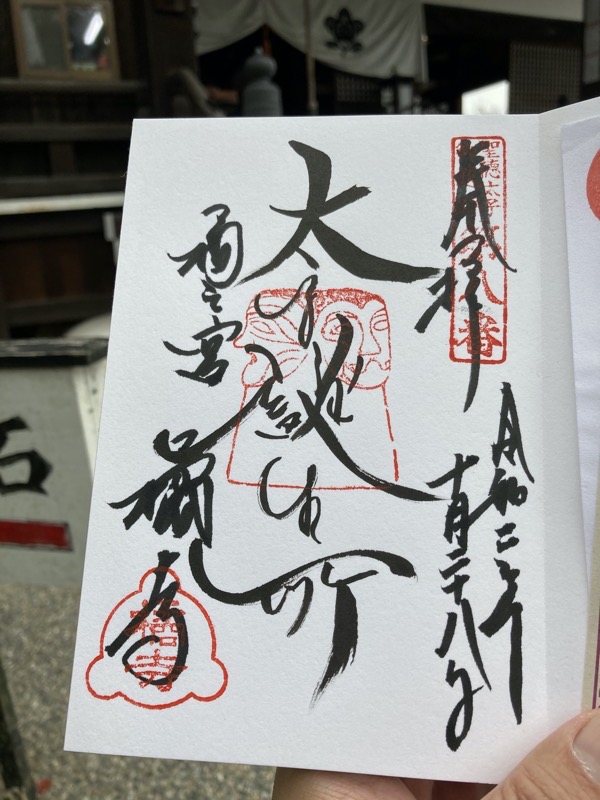

橘寺の御朱印がこちら。

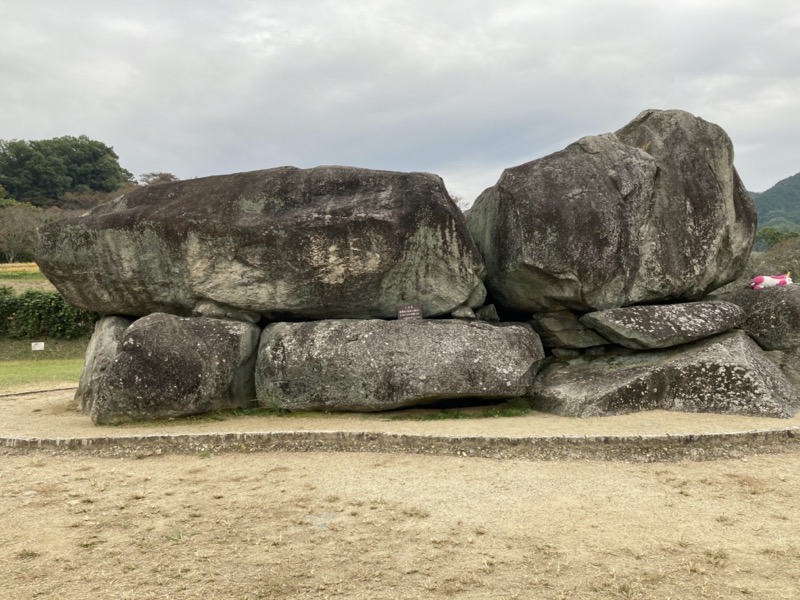

石舞台古墳

明日香といえばここでしょ、という感じの石舞台古墳。まさか訪れる日がくるとは、今日まで思ってなかった。なにしろ「るるぶ」買ったのが今日だったので。

石舞台古墳って中入れるんですね。知らなかった。

飛鳥寺

蘇我馬子建立の日本初の本格的寺院。日本最古の仏像、飛鳥大仏の名で親しまれる釈迦如来坐像が残っています。ちょうど試験勉強に取り組んでいた美術検定でも勉強した仏像です。実物を見られるとは幸せ。

飛鳥寺の御朱印がこちら。

このくらいまわったところで時間切れ。範囲的には明日香村の主要部分を自転車で走った感じなので、そこそこコンプ感はあります。

まとめ

奈良まできて山をハイキング、酔狂だとも思いますが、城巡りは楽しいですね。この日はスマホの記録によると24キロ歩いたようです。

高取城の山頂の高石垣、大規模なもので見事でした。天守などの建物がここに残っていたらどんなにすごかっただろうと思いは馳せます。紅葉始まっている山景色と相まってベストシーズンでした。夏はマムシがでるから要注意とのことです。

高取の城下町も情緒を残し、往年の繁栄ぶりを偲ぶことができます。高取城を観光資源として大事にしているところも好感でした。

そして隣には明日香村。素晴らしいロケーションです。そしてもう一つ、隣には神武天皇を祀る橿原神宮もあって、こちらも寄りたかった。奈良、やっぱりいいところですね。満たされました。

城旅で心をリッチに、資格リッチでした。それではまた!