我が家には文政4年の納経帳があります。以前ブログに投稿したところ、趣味で古い納経帳を研究されている方(匿名希望でしたので以降Y様と記載)にの目に留まり、親切にも解読された結果をお送りいただきました。今回、新たに写真を撮り直し、Y様の解読と共にリライトしたものを再掲したいと思います。

引用部分はY様の解読結果、見出しの寺社名は私が解読結果より付けています。なお文責は私、資格リッチにあります。

2022/5/8に投稿しましたが、その後もY様に解読していただいています。

更新しています。Y様、ありがとうございます。

更新履歴

2022/5/22:十七丁表(別當松攅寺)、

二十五丁裏(飛鳥坐神社?)更新

2023/1/14:二十九丁裏(黄檗山万福寺)更新

2023/5/21:二十九丁表(三室戸寺)更新

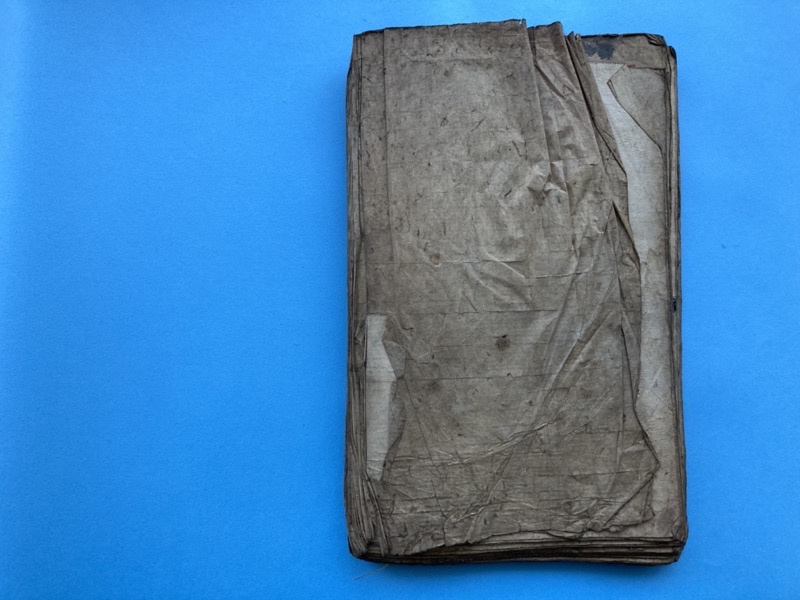

- 文政4年の納経帳

- 一丁表(表紙)

- 一丁裏(表紙裏)・二丁表(仁和寺)

- 二丁裏(白紙)・三丁表(秋葉禅寺)

- 三丁裏(寺島八幡宮)・四丁表(五社大明神)

- 四丁裏(諏訪大明神)・五丁表(行龕山龍禅寺)

- 五丁裏(甲江寺)・六丁表(宝飯郡八幡宮)

- 六丁裏(国分禅寺)・七丁表(大樹公寺)

- 七丁裏(笠覆寺)・八丁表(熱田皇太神宮)

- 八丁裏(日本惣社)・九丁表(大宝院)

- 九丁裏(伊勢内宮)・十丁表(伊勢上宮)

- 十丁裏(熊野新宮)・十一丁表(補陀洛寺)

- 十一丁裏(西国第一番 円通大士殿)・十二丁表(阿弥陀寺)

- 十二丁裏(熊野本宮)・十三丁表(紀州 道成寺)

- 十三丁裏(雲雀山徳生寺)・十四丁表(紀三井寺)

- 十四丁裏(天曜寺)・十五丁表(五百羅漢寺)

- 十五丁裏(総持寺?)・十六丁表(報恩講寺)

- 十六丁裏(伊達神社?)・十七丁表(別當松攅寺)

- 十七丁裏(根香寺)・十八丁表(南紀国分寺)

- 十八丁裏(南紀粉河寺)・十九丁表(遍照光院)

- 十九丁裏(慈尊院)・二十丁表(槇尾山奥之院)

- 二十丁裏(施福寺)・二十一丁表(金剛寺)

- 二十一丁裏(葛井寺)・二十二丁表(誉田八幡宮)

- 二十二丁裏(当麻寺)・二十三丁表(当麻寺奥院)

- 二十三丁裏(壷阪寺)・二十四丁表(和州吉野山)

- 二十四丁裏(談山神社)・二十五丁表(岡寺)

- 二十五丁裏(飛鳥坐神社?)・二十六丁表(和州 長谷寺)

- 二十六丁裏(三輪大神社)・二十七丁表(南円堂)

- 二十七丁裏(東大寺大仏勧進所)・二十八丁表(東大寺八幡宮)

- 二十八丁裏(春日大明神)・二十九丁表(三室戸寺)

- 二十九丁裏(黄檗山万福寺)・三十丁表(上醍醐女人堂)

- 三十丁裏(江州石山寺)・三十一丁表(江州三井寺)

- 三十一丁裏(観音律寺)・三十二丁表(京清水寺)

- 三十二丁裏(六波羅密寺)・三十三丁表(紫雲山頂法寺)

- 三十三丁裏(知恩院)・三十四丁表(吉田神社)

- 三十四丁裏(革堂)・三十五丁表(穴太寺)

- 三十五丁裏(善峯寺)・三十六丁表(離宮八幡宮)

- 三十六丁裏(総持寺)・三十七丁表(摂州勝尾寺)

- 三十七丁裏(摂津国中山寺)・三十八丁表(摂州四天王寺)

- 三十八丁裏(西宮太神宮)・三十九丁表(摂州須磨寺)

- 三十九丁裏(播州石宝殿)・四十丁表(作州誕生寺)

- 四十丁裏(円城寺)・四十一丁表(吉備津宮)

- 四十一丁裏(神力寺)・四十二丁表(蓮台寺)

- 四十二丁裏(一乗寺?)・四十三丁表(清水寺?)

- 四十三丁裏(北野天満宮)・四十四丁表(多賀大社)

- 四十四丁裏(濃州花岡山如来寺)・四十五丁表(信州善光寺)

- 四十五丁裏(信州河中島八幡宮)・四十六丁表(白紙)

- 四十六丁裏(白紙)・四十七丁表(白紙)

- 四十七丁裏(白紙)・四十八丁表(白紙)

- 四十八丁裏(背表紙)

- まとめ

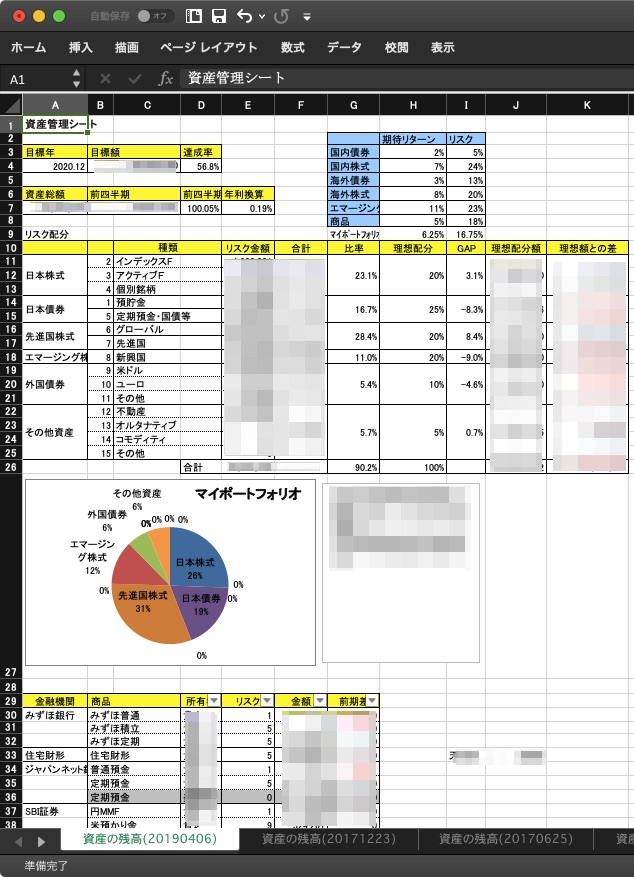

文政4年の納経帳

文政4年は1821年。11代将軍 徳川家斉の時代です。江戸後期ですね。文政年間に起こったことというと、文政8年に江戸幕府が異国船打払令、文政11年にシーボルト事件などがあります。

Y様の見立てでは、我が家のご先祖様は六十六部廻国行者ではないかということ。巡拝している時期は農繁期(3月〜8月)に被っており、おそらく家督を譲って農業には従事していない人だったのではないか。日程的に余分な物見遊山をしていないように見受けられるので、商家の隠居の可能性は低そう。それでも一定程度の経済力かあるいは喜捨が得られるような信者や組織講がないと、普通の庶民ではできないことだと思われる、とのことです。

六十六部廻国行者というものを知らなかったのでを検索してみると、日本全国66カ国を巡り、それぞれの国を代表する寺社1箇所に法華経一部を納経する行者だそうです。18世紀に入った頃から1カ国1ヶ所にこだわらなくなったよう。Y様曰く、ご先祖様の納経帳は一国のうちの一宮、国分寺、八幡宮のどれかには詣ることを必須のルールとしているようだとのこと。西国33観音はかなり廻っているものの、すべてには巡拝していないため、あくまで

六十六部廻国のついでだったのではないかということです。それでは納経帳を最初からY様の解読とともに掲載します。

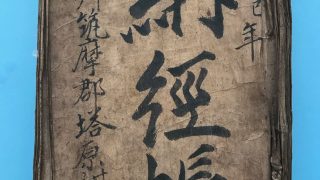

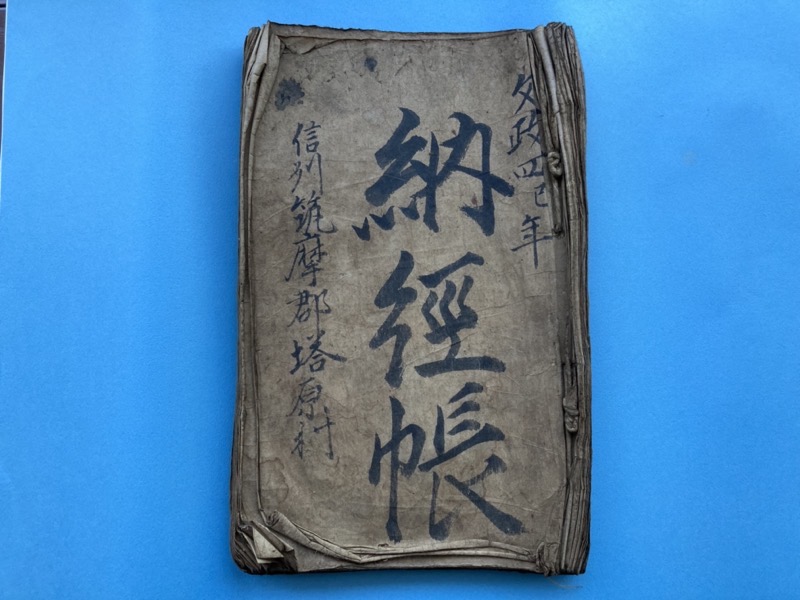

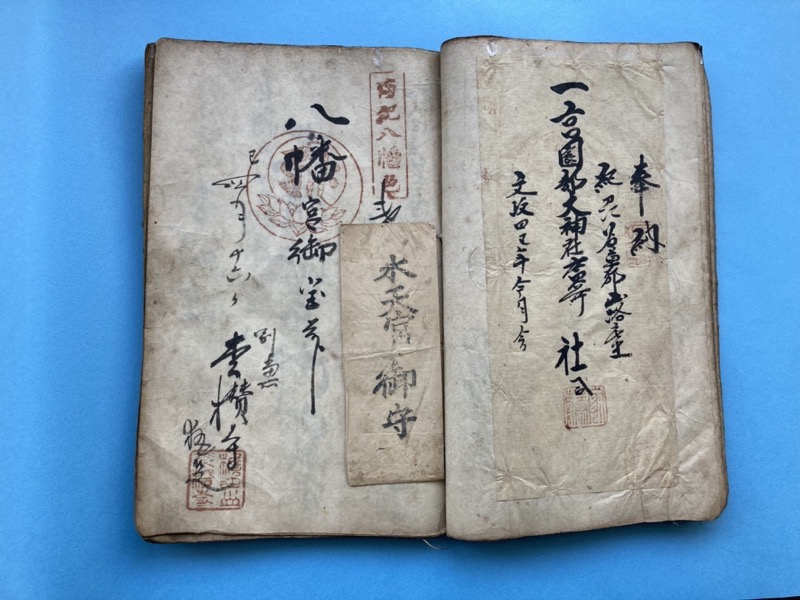

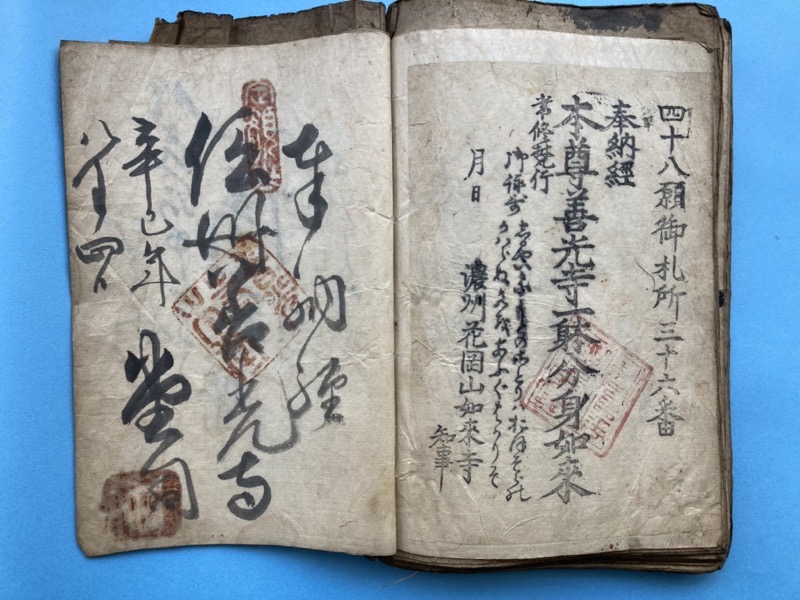

一丁表(表紙)

一丁表(表紙)

文政四巳年

納経帳

信州筑摩郡塔原村

「塔原村」は私(資格リッチ)の安曇野の家がある場所の旧地名です。

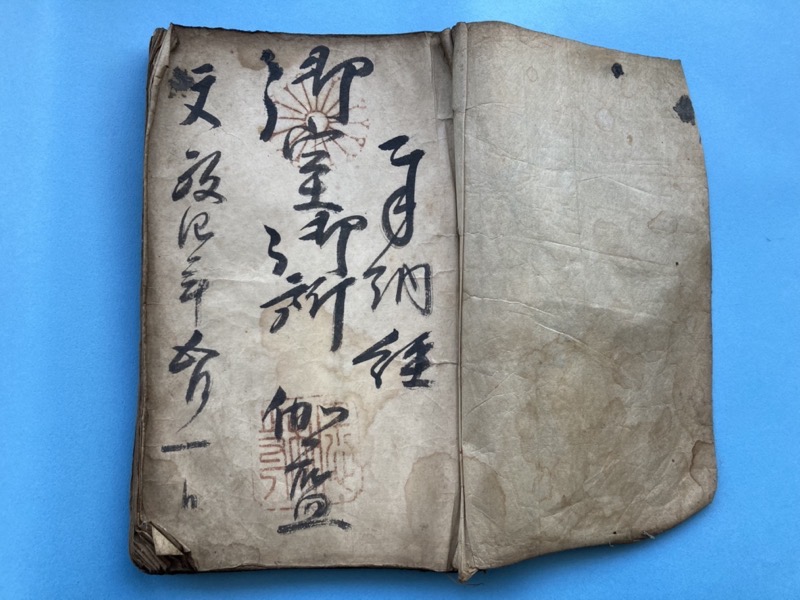

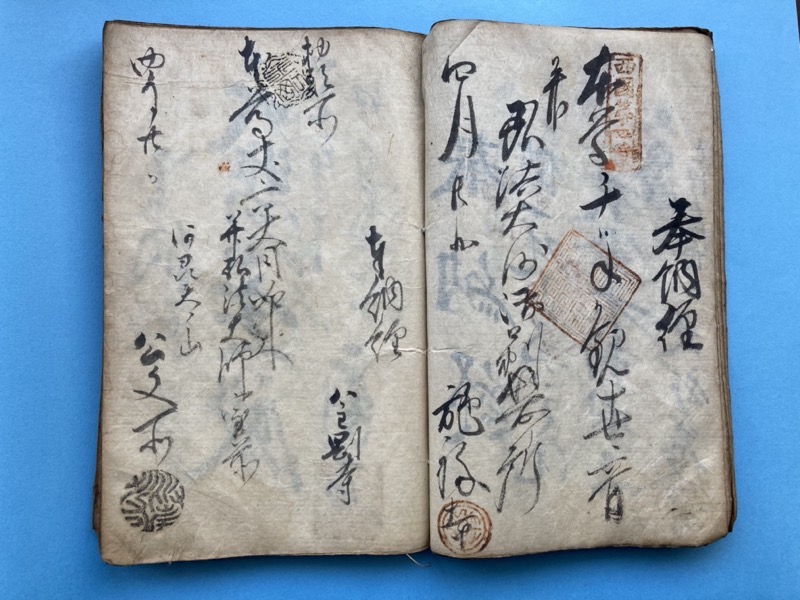

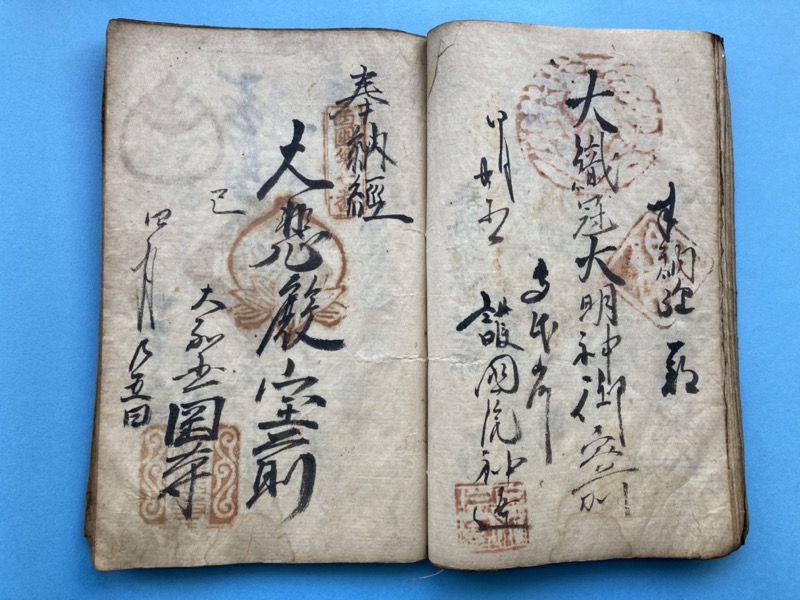

一丁裏(表紙裏)・二丁表(仁和寺)

右頁:一丁裏(表紙裏)

(白紙)

左頁:二丁表(仁和寺)

奉納経

御室御所 伽藍

文政四年五月一日※御室御所=京都市の仁和寺

仁和寺は旅の途中で訪れていますが、大事なので納経帳の先頭に持ってきたようです。

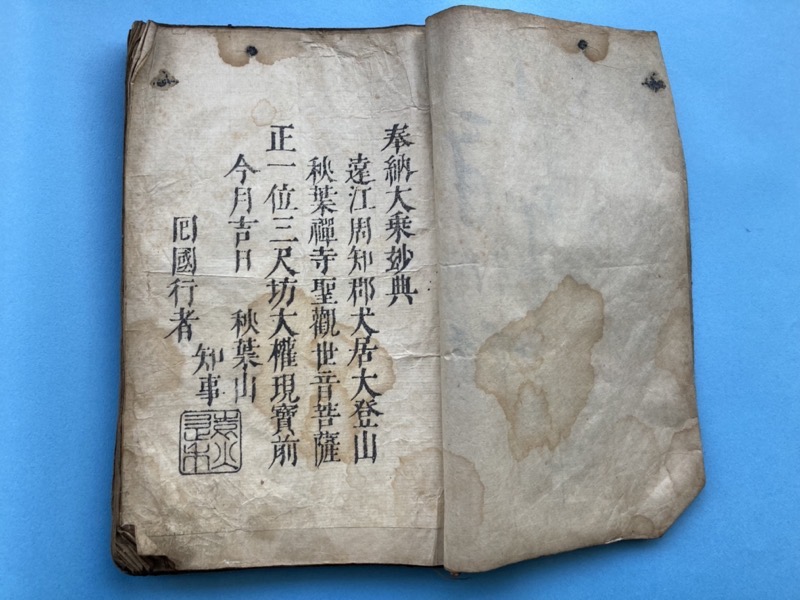

二丁裏(白紙)・三丁表(秋葉禅寺)

右頁:二丁裏(白紙)

(白紙)

左頁:三丁表(秋葉禅寺)

奉納大乗妙典

遠江周知郡犬居大登山

秋葉禅寺聖観世音菩薩

正一位三尺坊大権現宝前

今月吉日 秋葉山

知事

回国行者

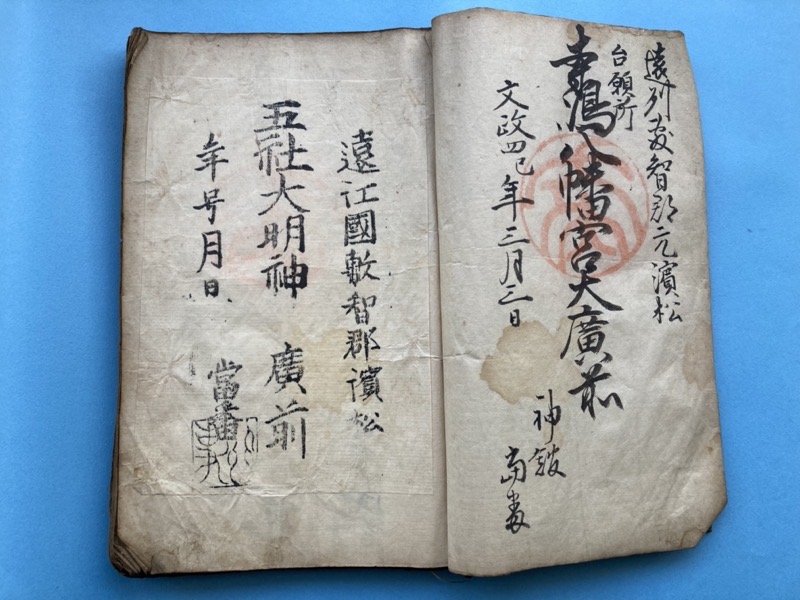

三丁裏(寺島八幡宮)・四丁表(五社大明神)

右頁:三丁裏(寺島八幡宮)

遠州敷智郡元浜松

台願所

寺嶋八幡宮大広前

神飯

当番

文政四巳年三月三日※浜松市浜北区寺島の「八幡宮」か

左頁:四丁表(五社大明神)

遠江国敷智郡浜松

五社大明神 広前

当番

年号月日

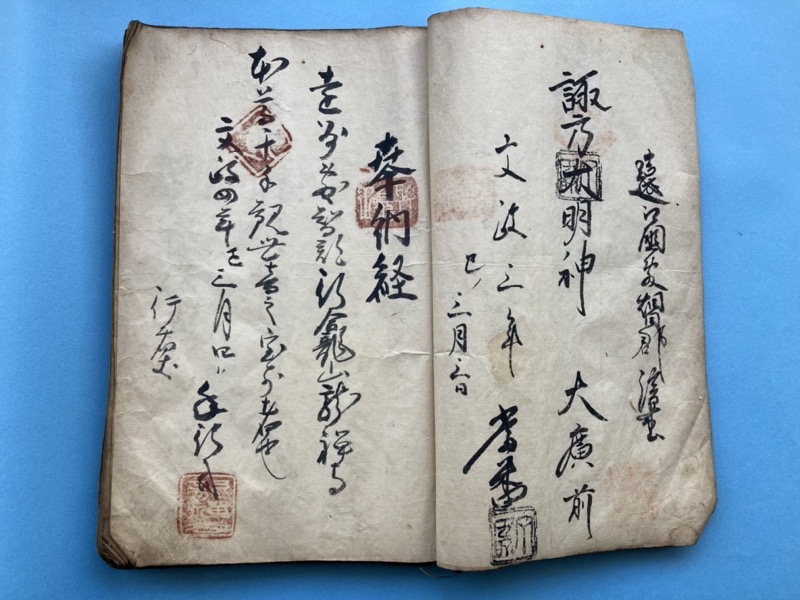

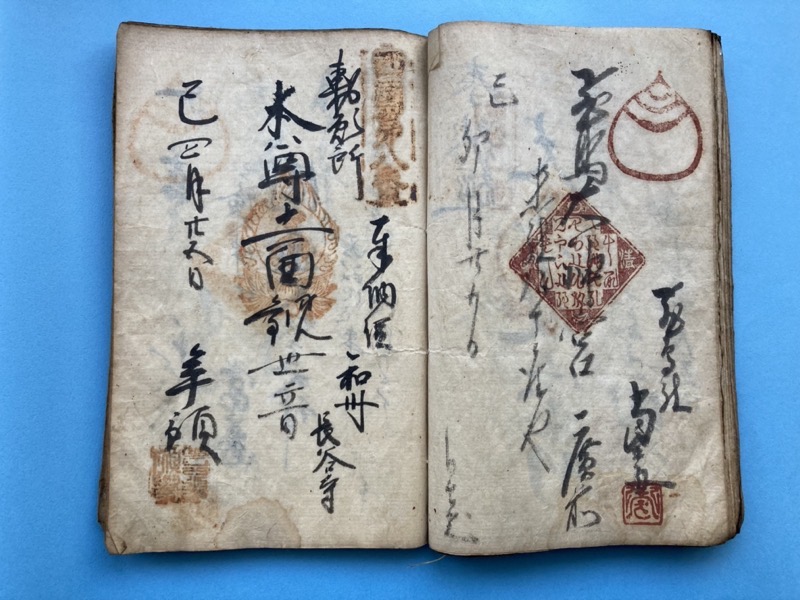

四丁裏(諏訪大明神)・五丁表(行龕山龍禅寺)

右頁:四丁裏(諏訪大明神)

遠江国智郡浜松

諏訪大明神 大広前

当番

文政三年巳ノ三月三日※四年の間違いか

左頁:五丁表(行龕山龍禅寺)

奉納経

遠州敷智郡行龕山龍禅寺

本尊千手観世音之宝前者也

年行司

文政四年巳三月四日

行者丈

五丁裏(甲江寺)・六丁表(宝飯郡八幡宮)

右頁:五丁裏(甲江寺)

奉納大乗妙典 全部

文政三辰年

本尊聖観自在尊宝庫者也

鴨江寺

学頭坊

十二月吉日

遠州浜松 甲江山

行者丈※前年の日付となっているのは、あらかじめ日付の入った書置きの納経を受け取ったためか

この納経帳、何ヶ所か貼り付けがありました。

いまでいう書き置きの御朱印を貼り付けたのかと思ってます。

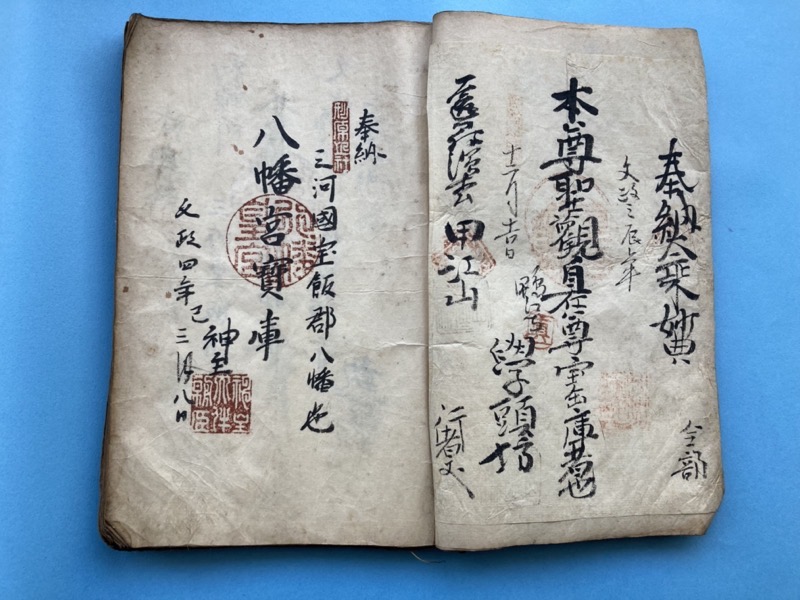

左頁:六丁表(宝飯郡八幡宮)

奉納

(形原□社)

三河國宝飯郡八幡邑

八幡宮宝庫(八幡皇宮)

神主(神主大伴願臣)

文政四年巳三月八日※静岡県蒲郡市形原町の八幡宮か

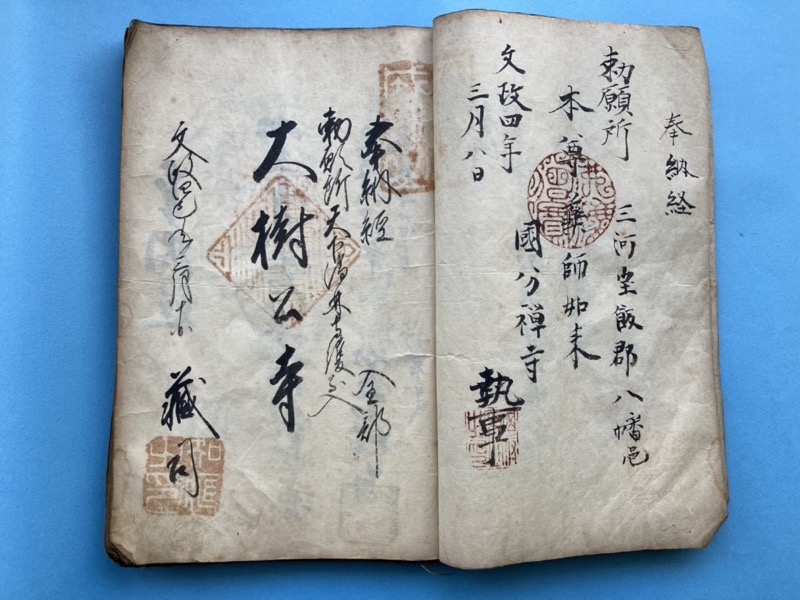

六丁裏(国分禅寺)・七丁表(大樹公寺)

右頁:六丁裏(国分禅寺)

奉納経

勅願所 三河宝飯郡八幡邑

本尊薬師如来

国分禅寺

執事

文政四年

三月八日※愛知県豊川市八幡町の国分寺か

左頁:七丁表(大樹公寺)

奉納経 全部

勅願所天〔 〕

大樹公寺

文政四巳年三月十日

蔵司※愛知県岡崎市

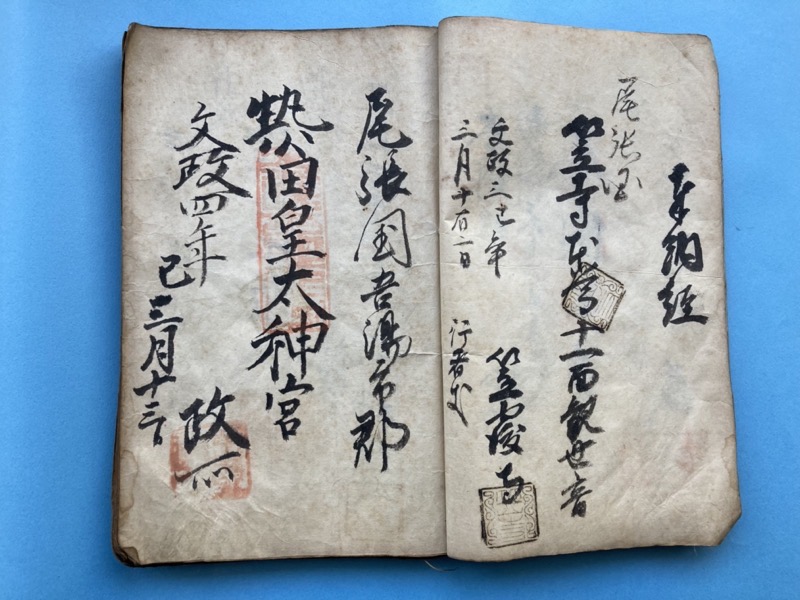

七丁裏(笠覆寺)・八丁表(熱田皇太神宮)

右頁:七丁裏(笠覆寺)

奉納経

尾張國

笠寺本尊十一面観世音

笠覆寺

文政三巳年

三月十□二日

行者丈※文政四の誤りか

左頁:八丁表 (熱田皇太神宮)

尾張國吾湯市郡

熱田皇太神宮

政所

文政四年

巳三月十三日

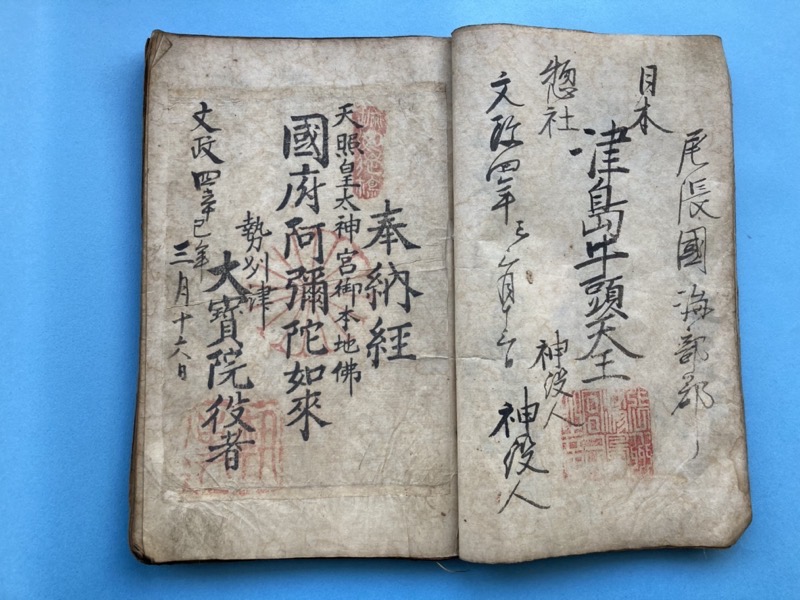

八丁裏(日本惣社)・九丁表(大宝院)

右頁:八丁裏(日本惣社)

尾張国海部郡

日本惣社

津島牛頭天王

神役人

神役人

文政四年巳三月十三日

左頁:九丁表(大宝院)

奉納経

天照皇太神宮御本地仏

国府阿弥陀如来

勢州津

大宝院役者

文政四辛巳年

三月十六日

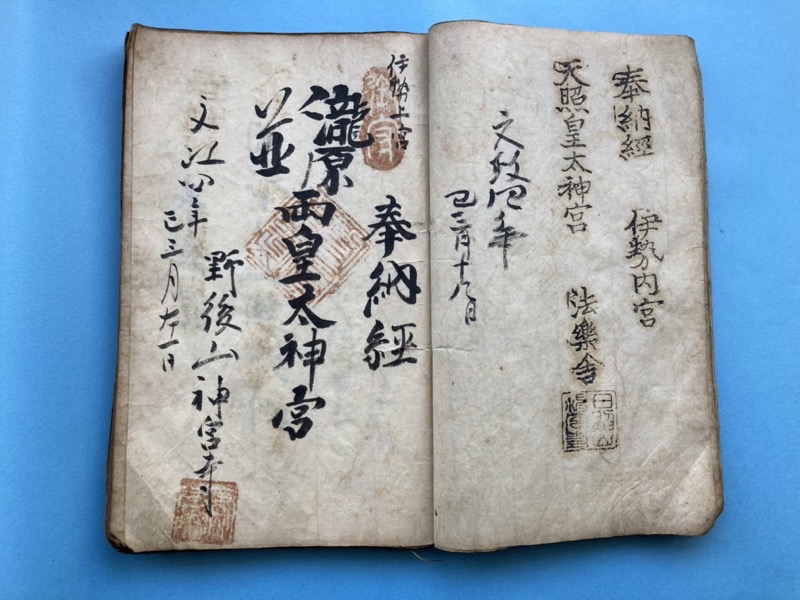

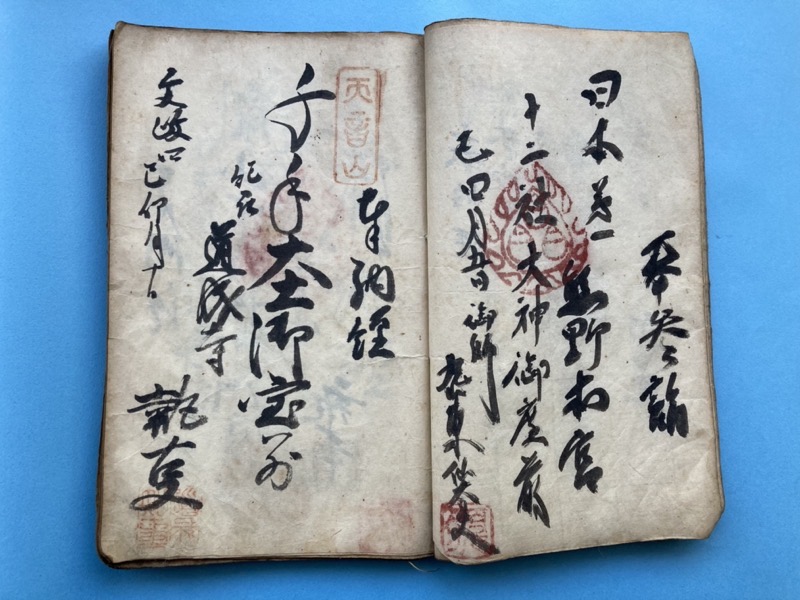

九丁裏(伊勢内宮)・十丁表(伊勢上宮)

右頁:九丁裏(伊勢内宮)

奉納経 伊勢内宮

天照皇太神宮 法楽舎

文政四年

巳三月十八日

左頁:十丁表(伊勢上宮)

伊勢上宮

奉納経

滝原並両皇太神宮

野後山神宮寺

文政四年

巳三月二十一日

※文政4年3月は小の月(29日まで)

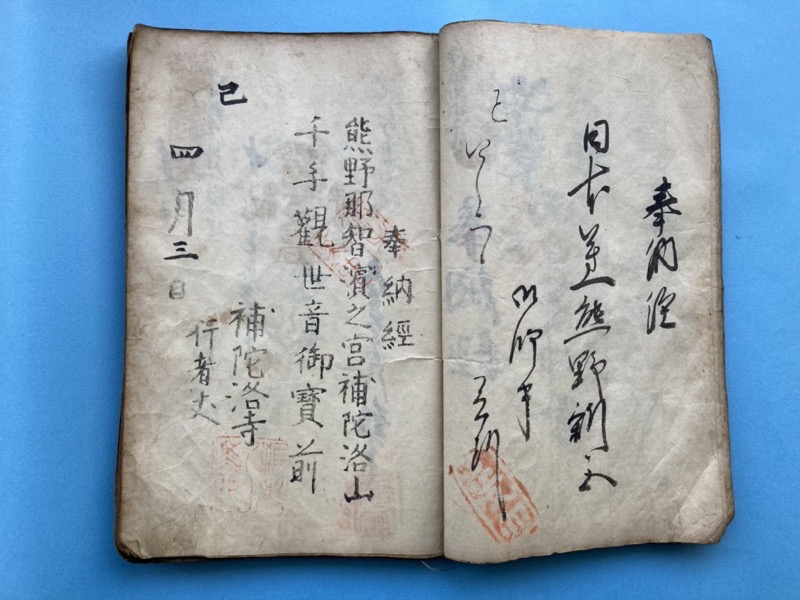

十丁裏(熊野新宮)・十一丁表(補陀洛寺)

右頁:十丁裏(熊野新宮)

奉納経

日本第一熊野新宮

御師事?

□□

巳 四月二日

左頁:十一丁表(補陀洛寺)

奉納経

熊野那智浜之宮補陀落山

千手観世音御宝前

補陀洛寺

行者丈

巳 四月三日

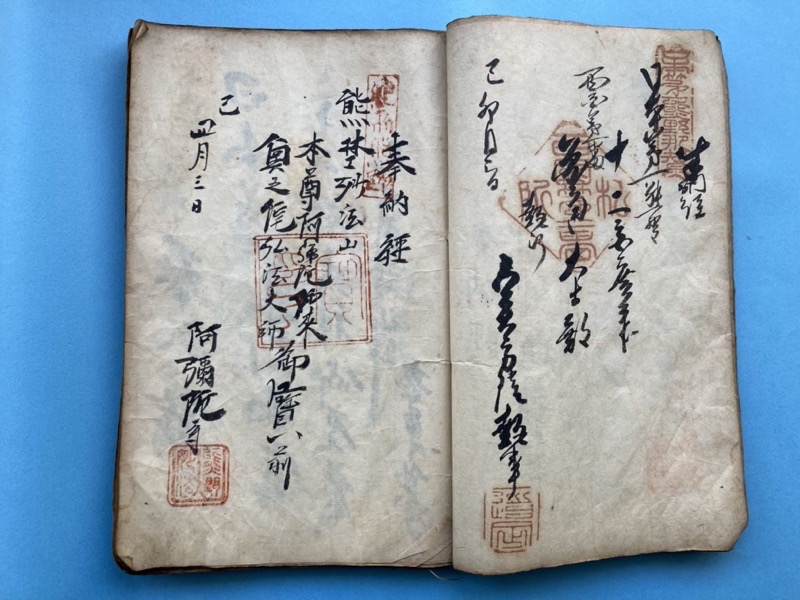

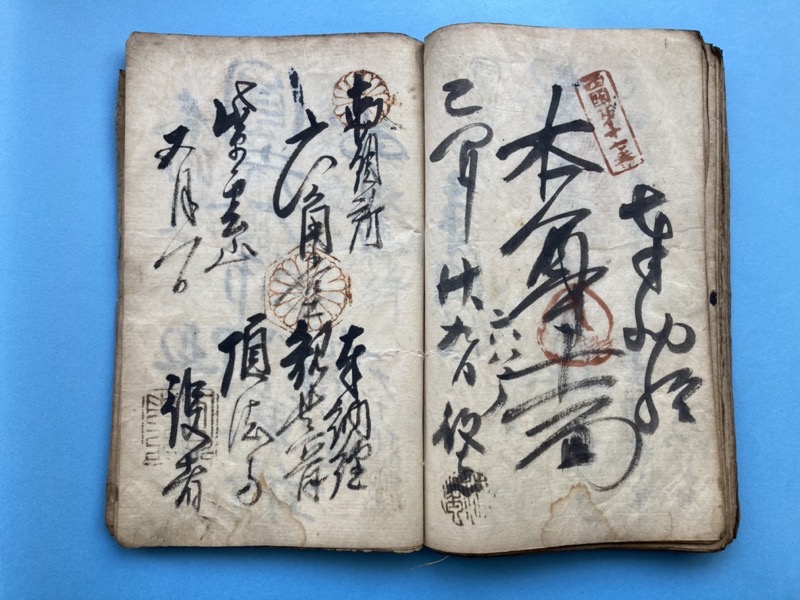

十一丁裏(西国第一番 円通大士殿)・十二丁表(阿弥陀寺)

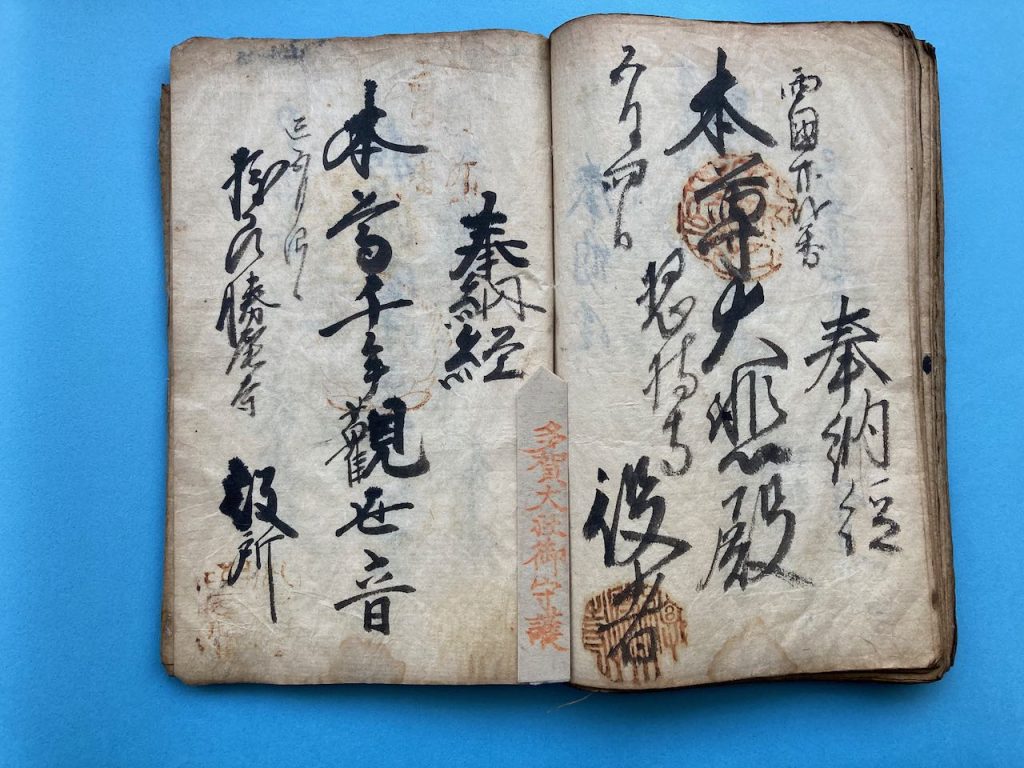

右頁:十一丁裏(西国第一番 円通大士殿)

奉納経

(印)日本第一熊野那智山

日本第一熊野

十二宮広前

西国第一番

円通大士殿

(印)西国第一番札所

執行

実方院執事

巳四月三日

※西国三十三所観音霊場第一番

左頁:十二丁表(阿弥陀寺)

奉納経

(印)総?所熊野

熊埜妙法山

本尊阿弥陀如来

奥之院弘法大師

御宝前

阿弥陀寺

巳四月三日

十二丁裏(熊野本宮)・十三丁表(紀州 道成寺)

左頁:十二丁裏(熊野本宮)

奉参詣

日本第一 熊野本宮

十二社大神御広前

巳四月五日 御師

□東仙大□?

右頁:十三丁表(紀州 道成寺)

奉納経

印(天音山)

千手大士御宝前

紀州 道成寺

執事

文政四巳卯月十日

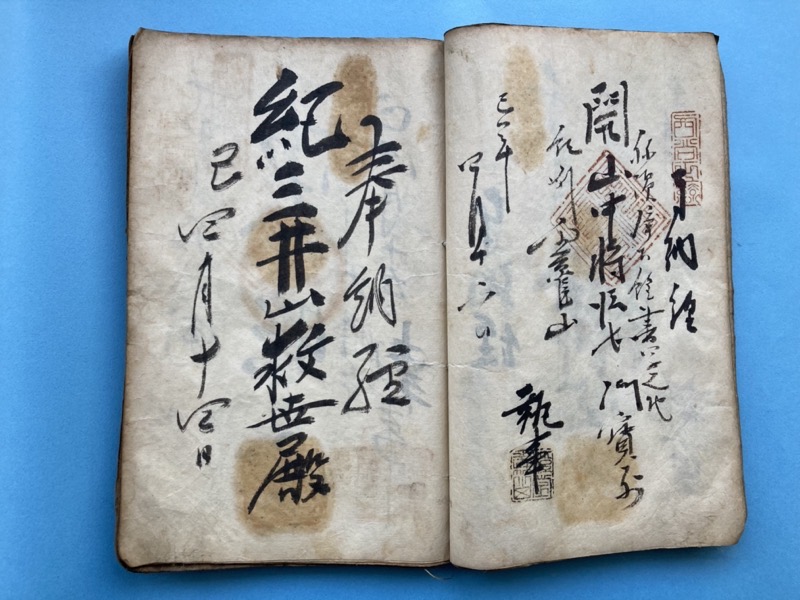

十三丁裏(雲雀山徳生寺)・十四丁表(紀三井寺)

右頁:十三丁裏(雲雀山徳生寺)

奉納経

称讃浄土仏書写之地

開山中将姫尼御宝前

紀州雲雀山

執事

巳四年

四月十二日

※雲雀山徳生寺 有田市

左頁:十四丁表(紀三井寺)

奉納経

紀三井山救世殿

巳四月十四日※西国三十三所観音霊場第二番紀三井寺

十四丁裏(天曜寺)・十五丁表(五百羅漢寺)

右頁:十四丁裏(天曜寺)

□地明光□

東照宮

天曜寺

執事

巳四月十五日※紀州東照宮の別当寺であったが明治の神仏分離で廃寺となった

左頁:十五丁表(五百羅漢寺)

奉納経

文政四年巳四月十五日

本尊釈迦如来 並 五百大羅漢

南紀和歌之浦 羅漢禅寺

知事

※和歌山市和歌浦東 五百羅漢寺

十五丁裏(総持寺?)・十六丁表(報恩講寺)

右頁:十五丁裏(総持寺?)

勅願所

中央阿弥陀如来宝前

南紀本山

役者

文政四年四月十五日※和歌山市梶取 総持寺か

左頁:十六丁表(報恩講寺)

奉納経

紀州海部郡大川

報恩講寺

本尊円光大師直作之像

文政四巳四月十五日※報恩講寺 和歌山市大川

十六丁裏(伊達神社?)・十七丁表(別當松攅寺)

右頁:十六丁裏(伊達神社?)

奉納

紀州名草郡□□□□

一宮園部大神社広前 社司

文政四巳年今月今日

※伊達神社(和歌山市園部)か

左頁:十七丁表(別當松攅寺)

印〔南紀八幡邑〕

八幡宮御宝前

別当

松攅寺

執事?

印(檐月山松攅寺)

巳四月十六日

※和歌山市府中 八幡神社 別當松攅寺は紀伊続風土記(天保年間編集)に記載がある天台宗の末寺だが、現在は同寺名の寺院は存在しない。明治の神仏分離で廃寺となった可能性がある。

※右ページは紙を貼り付けしてます。ページの間に「水天宮お守り」が挟んでありました。

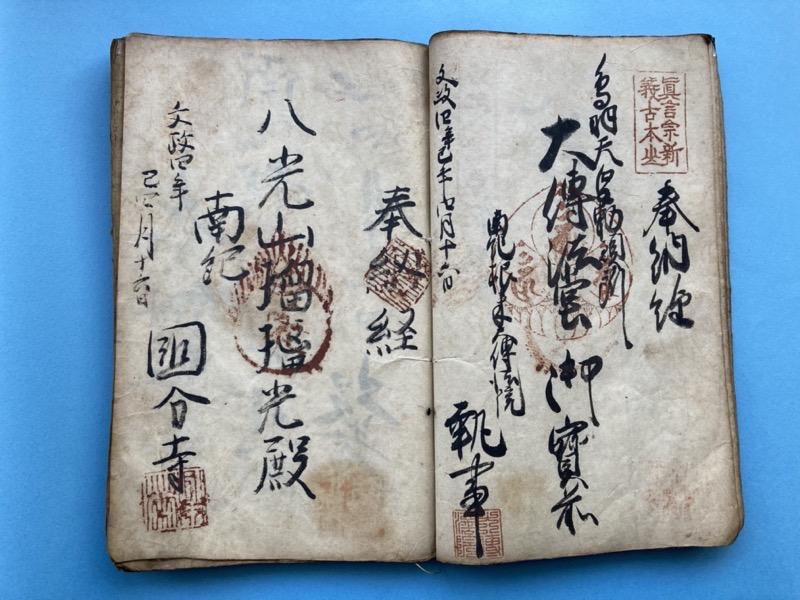

十七丁裏(根香寺)・十八丁表(南紀国分寺)

右頁:十七丁裏(根香寺)

(印)真言宗新義古本山

奉納経

鳥羽天皇勅願所

大伝法堂 御宝前

南紀根本伝法院

執事

文政四辛巳年四月十六日※岩出市 根香寺

左頁:十八丁表(南紀国分寺)

奉納経

八光山瑠璃光殿

南紀

国分寺

文政四年

巳四月十六日

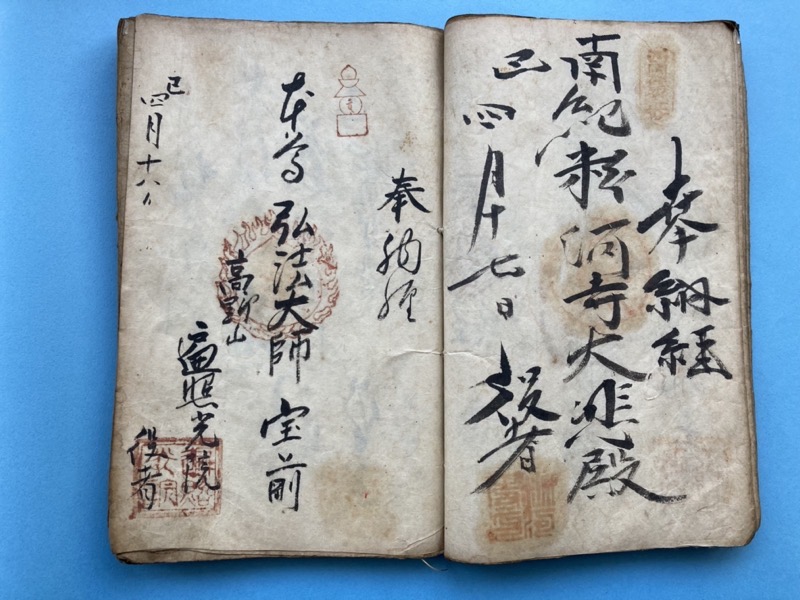

十八丁裏(南紀粉河寺)・十九丁表(遍照光院)

右頁:十八丁裏

奉納経

南紀粉河寺大悲殿

巳四月十七日

役者※西国三十三所観音霊場第三番

左頁:十九丁表

奉納経

本尊弘法大師宝前

高野山

遍照光院

役者

巳四月十八日

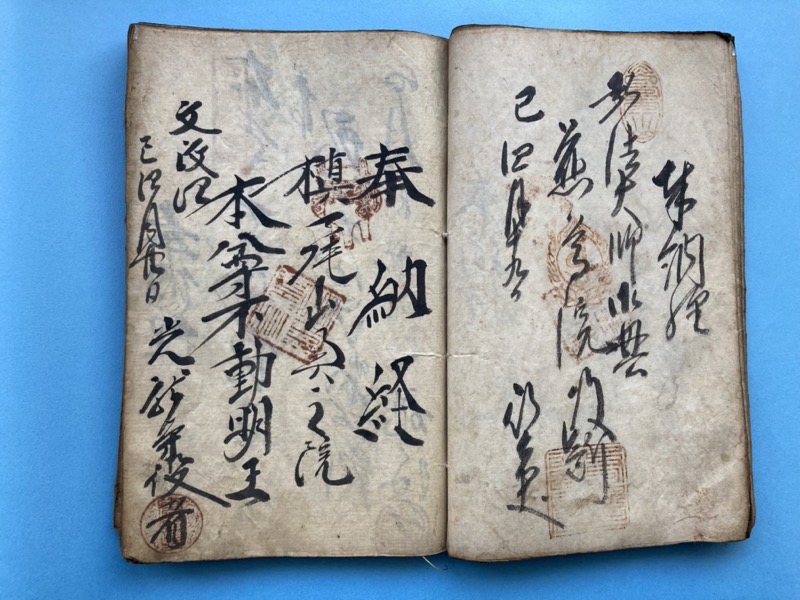

十九丁裏(慈尊院)・二十丁表(槇尾山奥之院)

右頁:十九丁裏(慈尊院)

奉納経

弘法大師御母公

慈尊院政所

行者丈

巳四月十九日※和歌山県伊都郡九度山町

左頁:二十丁表(槇尾山奥之院)

奉納経

槇尾山奥之院

本尊不動明王

光滝寺役者

文政四年

巳四月二十日

二十丁裏(施福寺)・二十一丁表(金剛寺)

右頁:二十丁裏(施福寺)

奉納経

(印)西国第四番

本尊千手観世音

並

弘法大師御剃髪所

施福寺

四月二十日

左頁:二十一丁表(金剛寺)

奉納経

金剛寺

勅願所

本尊丈六大日如来

並弘法大師御宝前

河州天ノ山

公文所

四月二十日

二十一丁裏(葛井寺)・二十二丁表(誉田八幡宮)

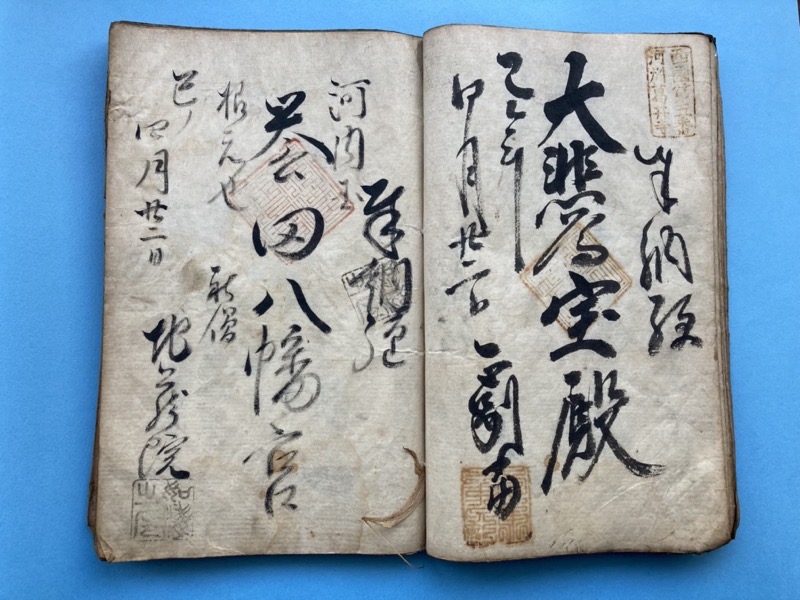

右頁:二十一丁裏(葛井寺)

(印)西国第五番河州葛井寺

奉納経

大悲尊宝殿

正別当

巳年

四月二十二日

左頁:二十二丁表(誉田八幡宮)

奉納経

河内国

誉田八幡宮

根元也

社僧

地蔵院

巳ノ

四月二十二日

二十二丁裏(当麻寺)・二十三丁表(当麻寺奥院)

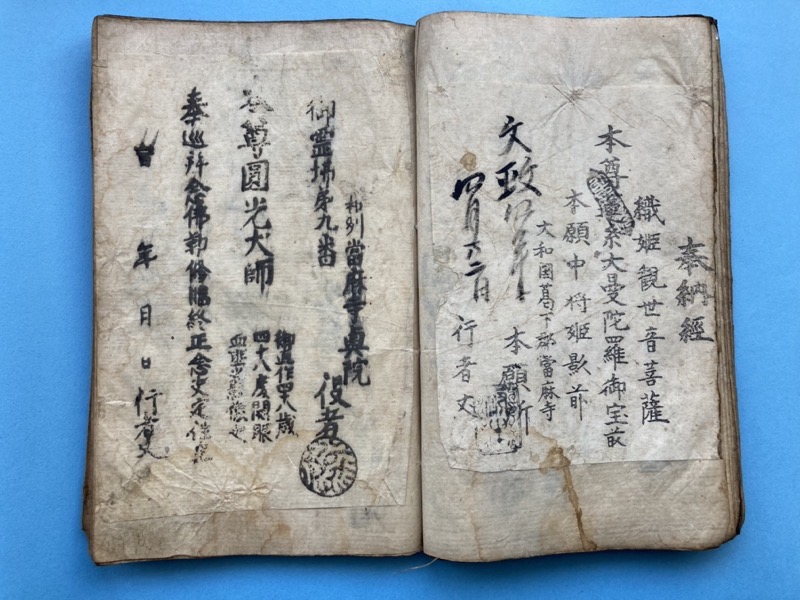

右頁:二十二丁裏(当麻寺)

奉納経

織姫観世音菩薩

本尊蓮糸大曼陀羅御宝前

本願中将姫影前

大和国葛下郡当麻寺

本願所

文政四年四月二十二日

行者丈

左頁:二十三丁表(当麻寺奥院)

和州当麻寺奥院 役者

御霊場第九番

本尊円光大師

御直作四十八歳

四十八處?開眼

血垂影像也

奉巡拝念仏勤修臨終生念決定往□

□ 年 月 日 行者丈

二十三丁裏(壷阪寺)・二十四丁表(和州吉野山)

右頁:二十三丁裏(壷阪寺)

奉納経

(印)西国第六番

本尊千手観世音

壷阪寺 役者

巳ノ四月

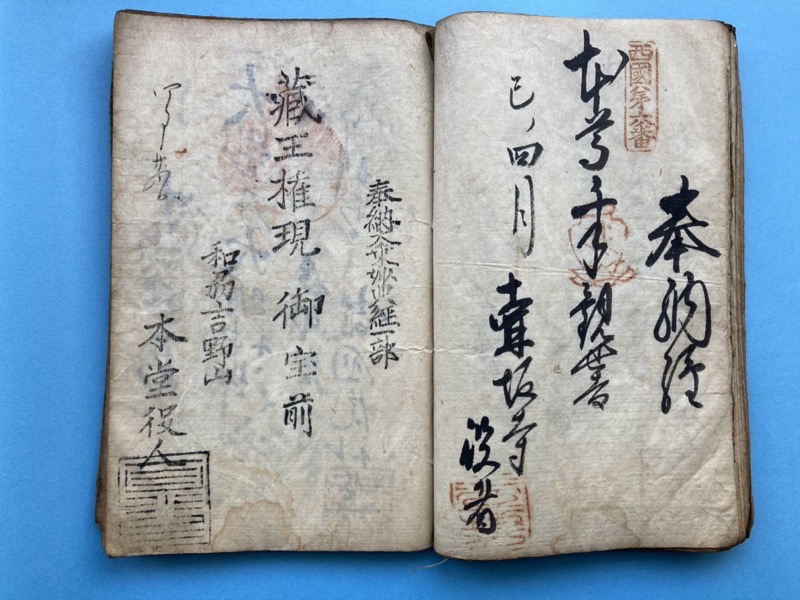

左頁:二十四丁表(和州吉野山)

奉納大乗妙典経一部

蔵王権現 御宝前

和州吉野山

本堂役人

四月二十四日

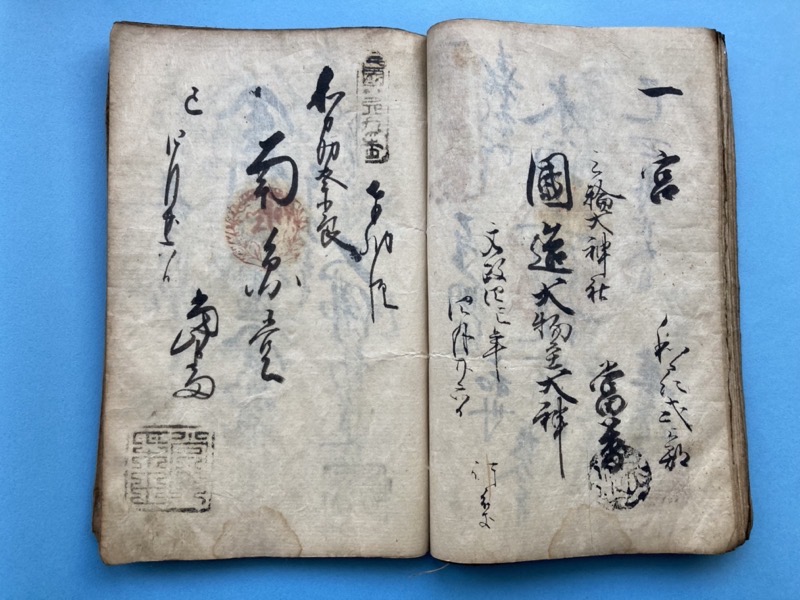

二十四丁裏(談山神社)・二十五丁表(岡寺)

右頁:二十四丁裏(談山神社)

奉納経 一部

大織冠大明神御宝前

寺氏名?

護国院神□

四月二十五日※談山神社

左頁:二十五丁表(岡寺)

奉納経

(印)西国第七番

大悲殿宝前

大和国 岡寺

巳 四月二十五日

二十五丁裏(飛鳥坐神社?)・二十六丁表(和州 長谷寺)

右頁:二十五丁裏(飛鳥坐神社?)

□□社

当番

飛鳥?大神宮広前

末社八十座也

巳卯月二十五日

行者丈

※末社八十座との伝承が一致する飛鳥坐神社か

頁:二十六丁表(和州 長谷寺)

印(西国第八番)

奉納経

勅願所

和州 長谷寺

本尊十一面観世音

年預

巳四月二十五日

二十六丁裏(三輪大神社)・二十七丁表(南円堂)

右頁:二十六丁裏(三輪大神社)

一宮 和州式上郡

三輪大神社 当番

国造大物主大神

行者丈

文政四巳年四月二六日

左頁:二十七丁表(南円堂)

(印)西国第九番

奉納経

和州奈良

南円堂

南別?当

巳 四月二十六日

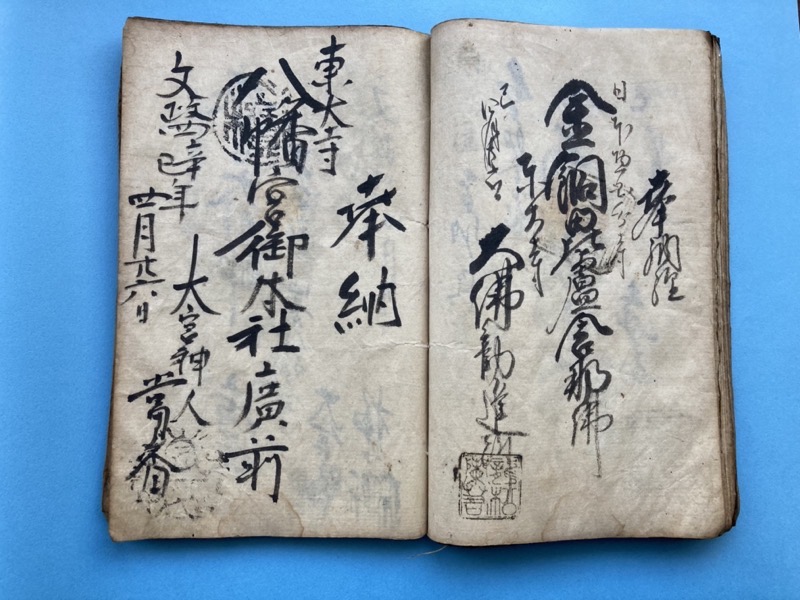

二十七丁裏(東大寺大仏勧進所)・二十八丁表(東大寺八幡宮)

右頁:二十七丁裏(東大寺大仏勧進所)

奉納経

日本惣国分寺

金銅毘盧遮那仏

東大寺

大仏勧進所

巳 四月二十六日

左頁:二十八丁表(東大寺八幡宮)

奉納

東大寺

八幡宮御本社廣前

大宮神人 当番

文政四辛巳年 四月二十六日

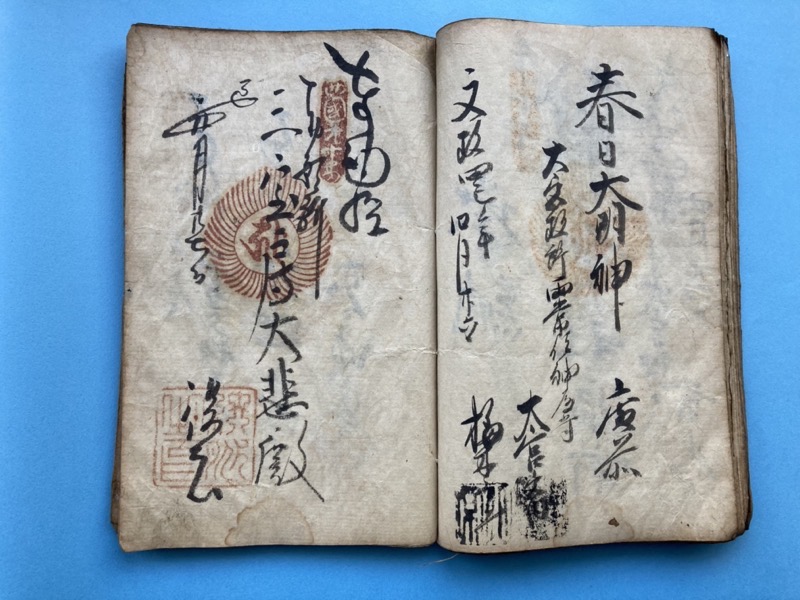

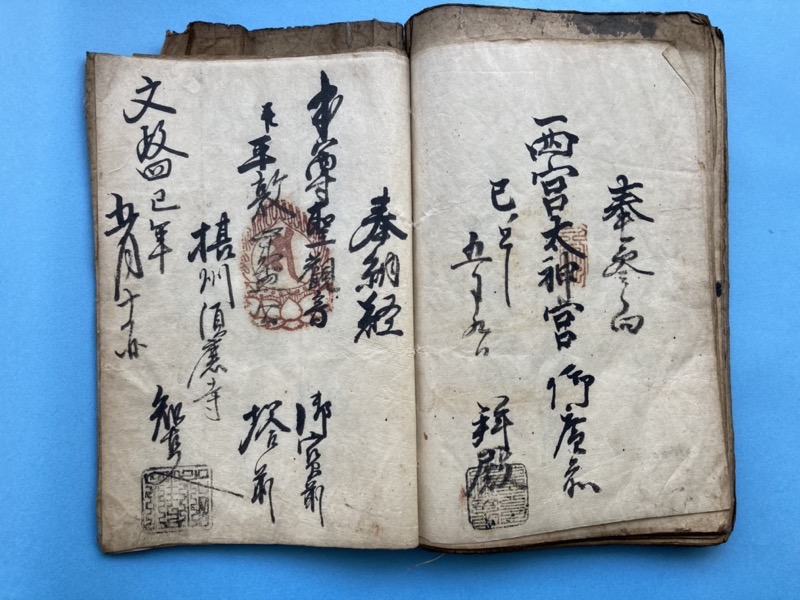

二十八丁裏(春日大明神)・二十九丁表(三室戸寺)

右頁:二十八丁裏(春日大明神)

春日大明神 広前

大宮政所両常住神□守

太宮□

□本□

文政四巳年四月二六日

左頁:二十九丁表(三室戸寺)

奉納経

(印)西国第十番

勅願所

三宝房大悲殿

役者

巳

四月二十七日※三室戸寺

2023/5/21

「三宝房大悲」→「三室戸寺大悲殿」に修正しました

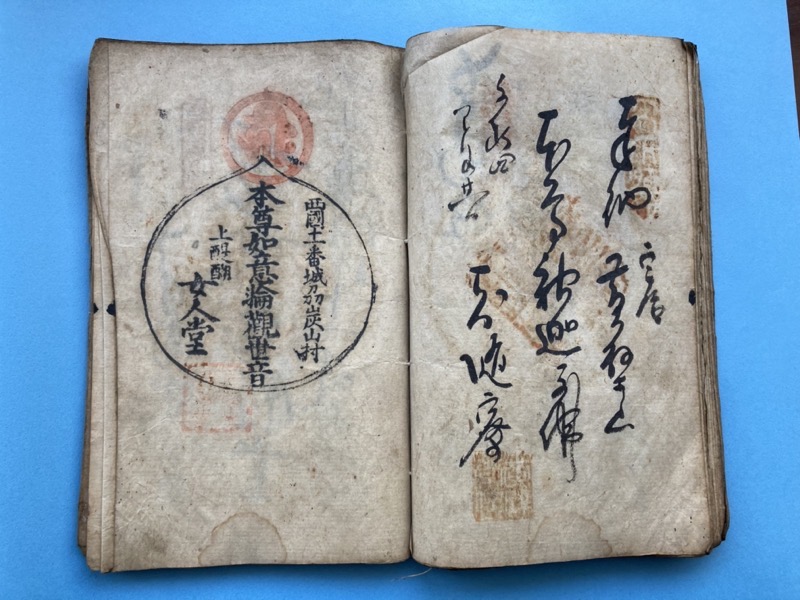

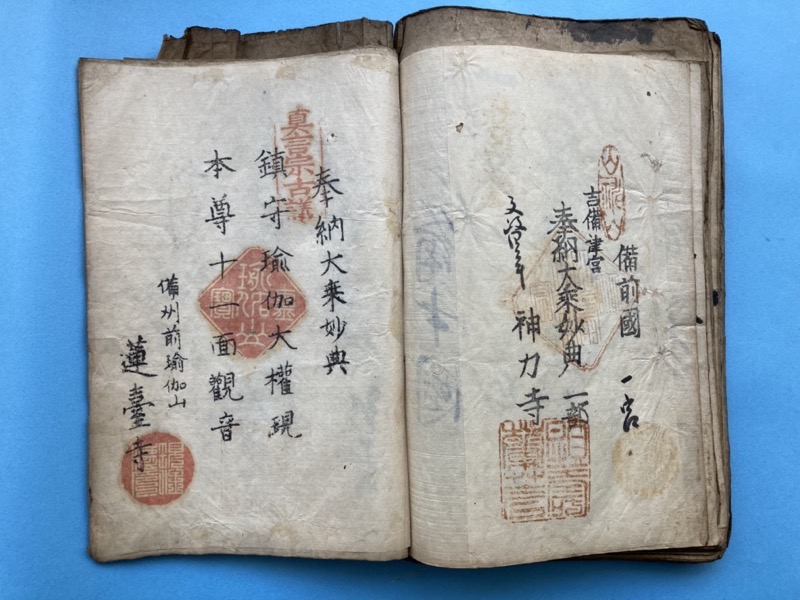

二十九丁裏(黄檗山万福寺)・三十丁表(上醍醐女人堂)

右頁:二十九丁裏(黄檗山万福寺)

奉納

宇治

黄檗山

本尊釈迦三仏

知随寮

文政四 四月二十八日※黄檗山万福寺

2023/5/21

「三宝房大悲」→「三室戸寺大悲殿」に修正しました

左頁:三十丁表(上醍醐女人堂)

西国十一番

城州炭山村

本尊如意輪観世音菩薩

上醍醐 女人堂※寛政10年(1798)に上醍醐(西国十一番)の麓に女人堂ができるまでは上醍醐に昇れない女性巡礼が参拝する場所だった

本事例では、石山寺への近道として利用したのではないか

従って納経帳の持ち主が女性であると断定する根拠にはならないと思われる

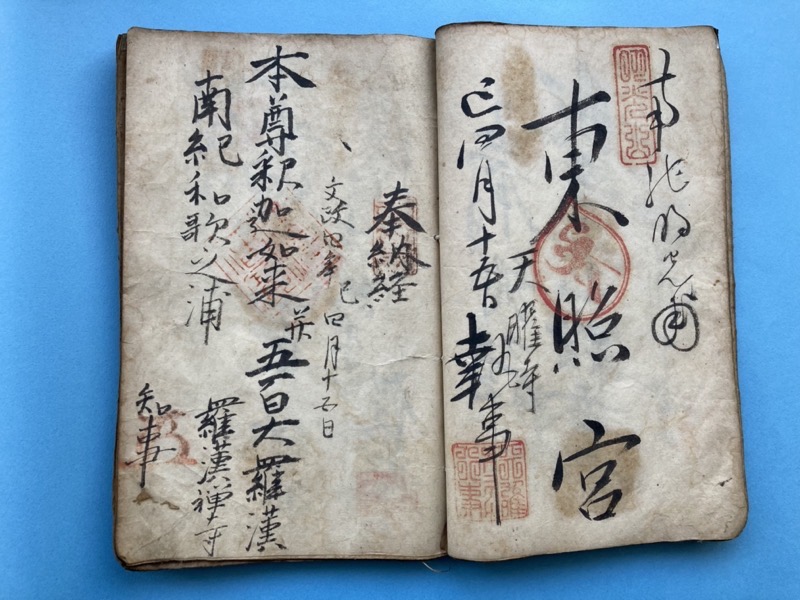

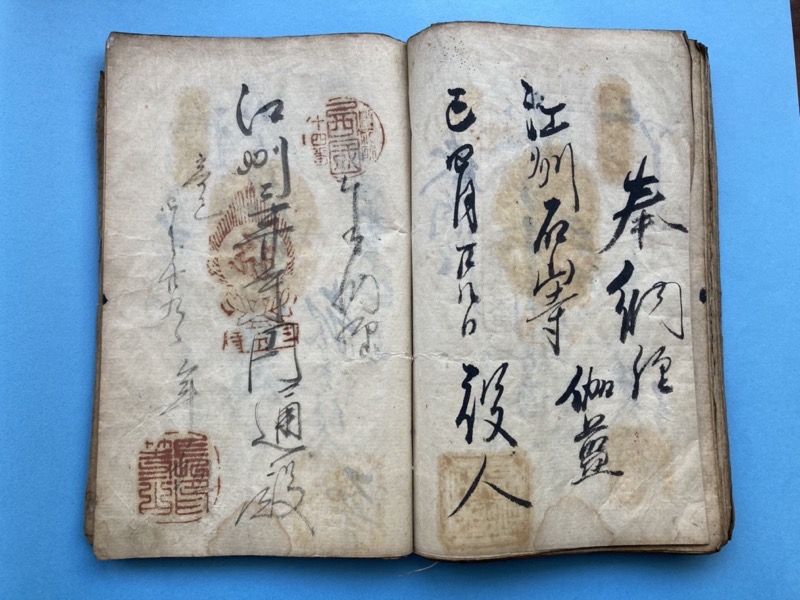

三十丁裏(江州石山寺)・三十一丁表(江州三井寺)

右頁:三十丁裏(江州石山寺)

奉納経

江州石山寺 伽藍

役人

巳四月二十八日※西国第十三番

左頁:三十一丁表(江州三井寺)

印(□□□西国十四番)

奉納経

江州三井寺門通殿

年預

辛巳

四月二十九日※西国十四番

三十一丁裏(観音律寺)・三十二丁表(京清水寺)

右頁:三十一丁裏(観音律寺)

奉納

西国十五番

今熊野?大悲殿

観音律寺

執事

巳四月二十九日

左頁:三十二丁表(京清水寺)

(印)西国十六番

奉納経

本尊十一面千手観世音巳 四月二十九日

京清水寺

役者

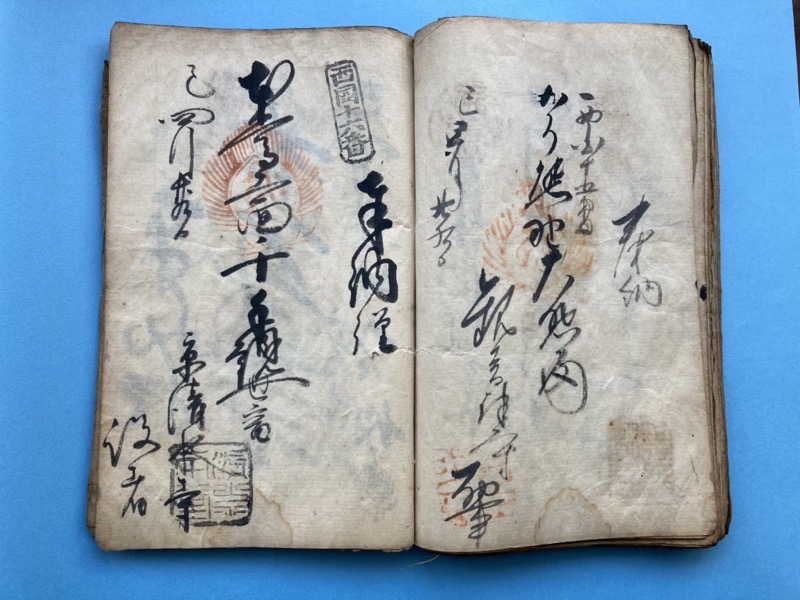

三十二丁裏(六波羅密寺)・三十三丁表(紫雲山頂法寺)

右頁:三十二丁裏(六波羅密寺)

(印)西国十七番

奉納経

本尊十一面

六ハラ 役者

巳四月二十九日※六波羅密寺

文政4年4月は小の月(29日まで)

左頁:三十三丁表(紫雲山頂法寺)

奉納経

勅願所

六角堂観世音

紫雲山 頂法寺

役者

五月一日※西国十八番

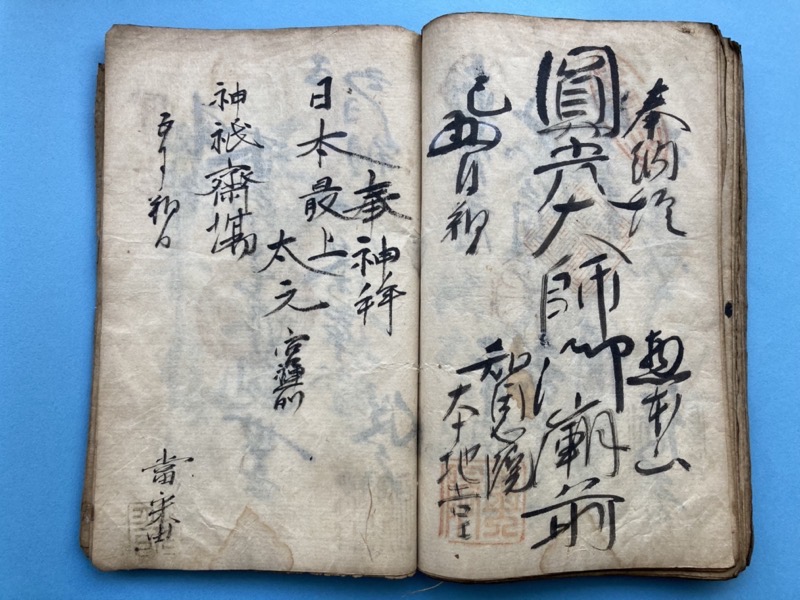

三十三丁裏(知恩院)・三十四丁表(吉田神社)

右頁:三十三丁裏(知恩院)

奉納経

総本山

円光大師御廟前

知恩院 本地堂

巳五月朔日

左頁:三十四丁表(吉田神社)

奉神拝

日本最上

太元宝前

神祇斎場

当番

五月朔日※吉田神社と推定

三十四丁裏(革堂)・三十五丁表(穴太寺)

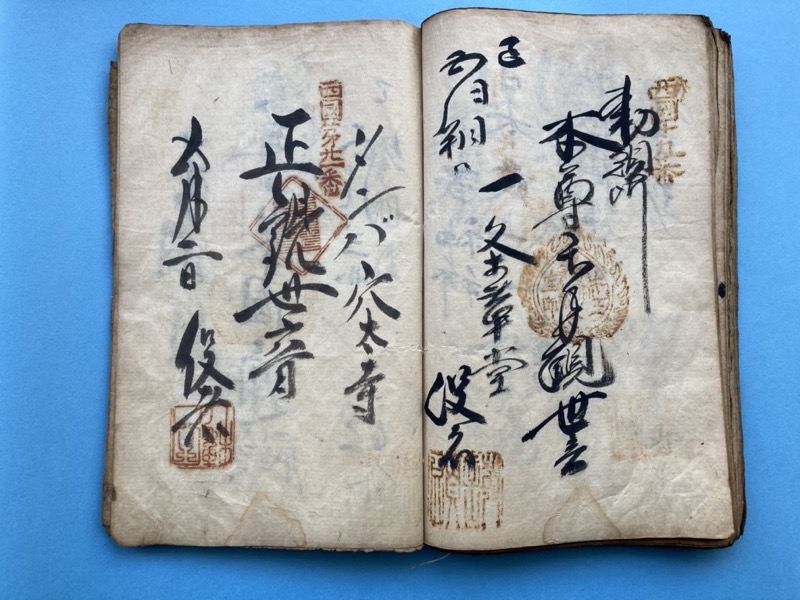

右頁:三十四丁裏(革堂)

(印)西国十九番

勅願所

本尊千手観世音

一条革堂

役者

巳 五月朔日※この日に仁和寺を巡拝している(二丁表)

左頁:三十五丁表(穴太寺)

(印)西国二十一番

タンバ穴太寺

正観世音

役者

六月二日

三十五丁裏(善峯寺)・三十六丁表(離宮八幡宮)

右頁:三十五丁裏(善峯寺)

奉納経

(印)西国第二十番

善峯円通殿

役者

巳ノ五月三日

左頁:三十六丁表(離宮八幡宮)

奉納経

城州乙訓郡大山崎社

離宮八幡宮

社家 当番

巳ノ五月四日※離宮八幡宮(大山崎町)

三十六丁裏(総持寺)・三十七丁表(摂州勝尾寺)

右頁:三十六丁裏(総持寺)

奉納経

西国廿弐番

本尊大悲殿

総持寺 役者

五月四日

左頁:三十七丁表(摂州勝尾寺)

奉納経

本尊千手観世音

巳五月四日

摂州勝尾寺

役所

※西国二十三番

このページに多賀大社のお守り?が挟まれていました。

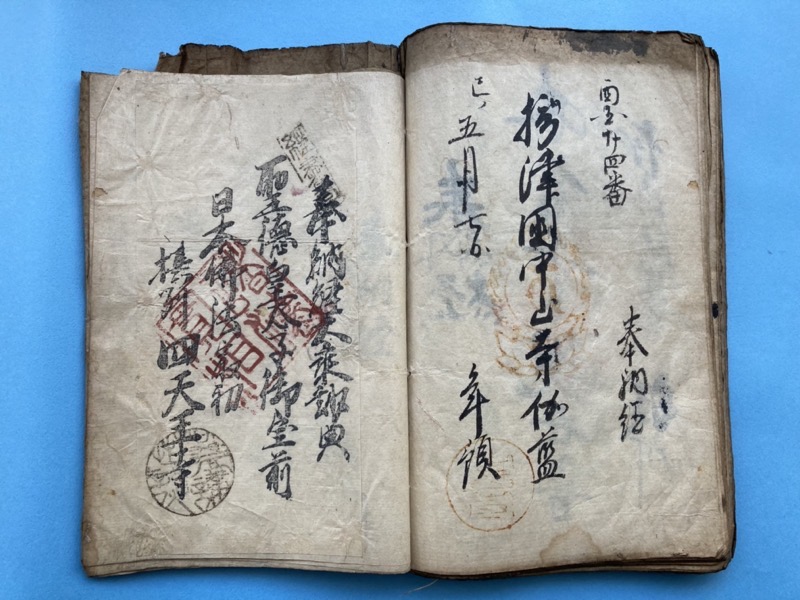

三十七丁裏(摂津国中山寺)・三十八丁表(摂州四天王寺)

右頁:三十七丁裏(摂津国中山寺)

奉納経

西国二十四番

摂津国中山寺伽藍

年預

巳ノ五月七日

左頁:三十八丁表(摂州四天王寺)

奉納経大乗妙典

聖徳皇太子御宝前

日本仏法最初

摂州四天王寺

三十八丁裏(西宮太神宮)・三十九丁表(摂州須磨寺)

右頁:三十八丁裏(西宮太神宮)

奉参向

西宮太神宮御広前

拝殿

巳ノとし

五月九日

左頁:三十九丁表(摂州須磨寺)

奉納経

本尊聖観音 御宝前

並 平敦盛?公 塔前

摂州須磨寺

知事

文政四巳年

五月十一日

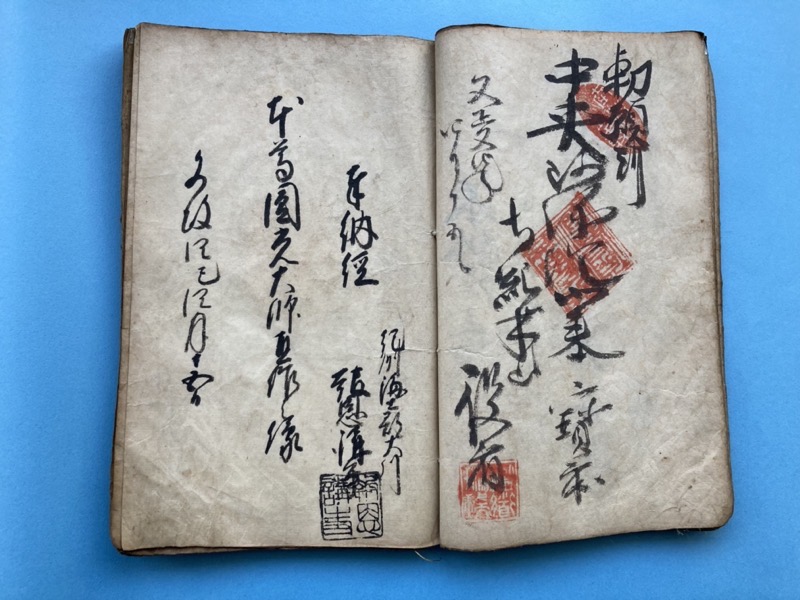

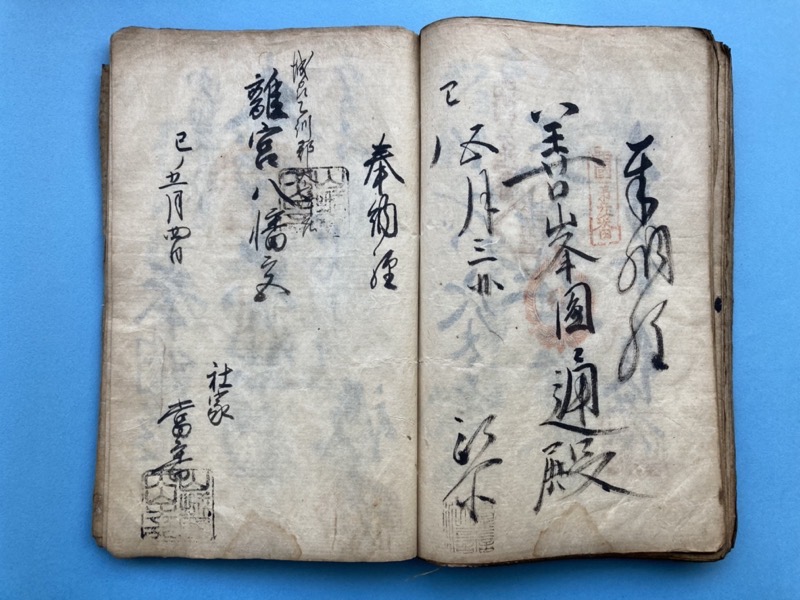

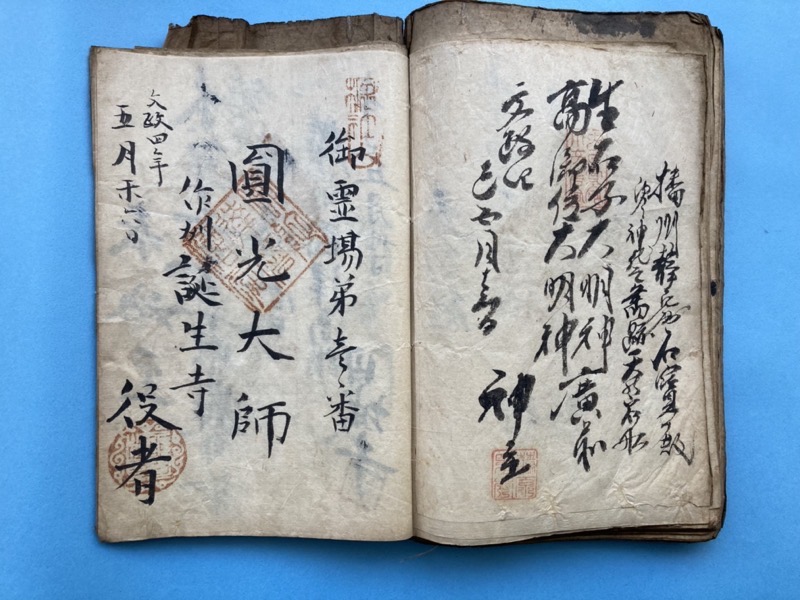

三十九丁裏(播州石宝殿)・四十丁表(作州誕生寺)

右頁:三十九丁裏(播州石宝殿)

播州静窟石宝殿

□神代そ?𦾔跡天能(の)岩船

生石子大明神

広前

高御位大明神

神主

文政四 巳五月十三日

左頁:四十丁表(作州誕生寺)

御霊場第壱番

円光大師

作州誕生寺

役者

文政四年五月二十六日

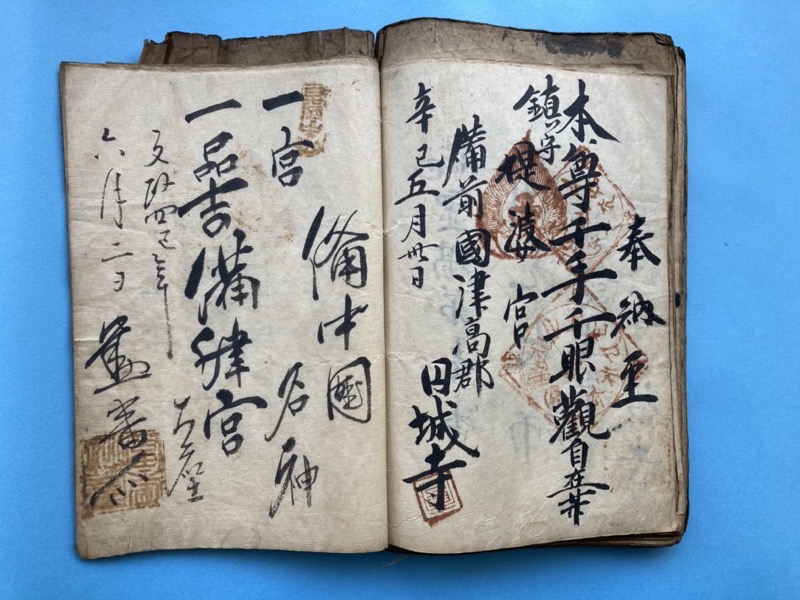

四十丁裏(円城寺)・四十一丁表(吉備津宮)

右頁:四十丁裏(円城寺)

奉納経

本尊千手千眼観自在𦬇(※菩薩の略字)

鎮守 堤婆宮

備前国津高郡

円城寺

辛巳 五月三十日※文政四年五月は大の月(30日まで)

左頁:四十一丁表(吉備津宮)

備中国

一宮 各神

一品吉備津宮

万座

勤番所

文政四巳年

六月二日

四十一丁裏(神力寺)・四十二丁表(蓮台寺)

右頁:四十一丁裏(神力寺)

備前国 一宮

吉備津宮

奉納大乗妙典 一部

神力寺

文政四年※廃寺になったとのこと

左頁:四十二丁表(蓮台寺)

奉納大乗妙典

鎮守瑜伽大権現

本尊十一面観音

備州前瑜伽山

蓮台寺

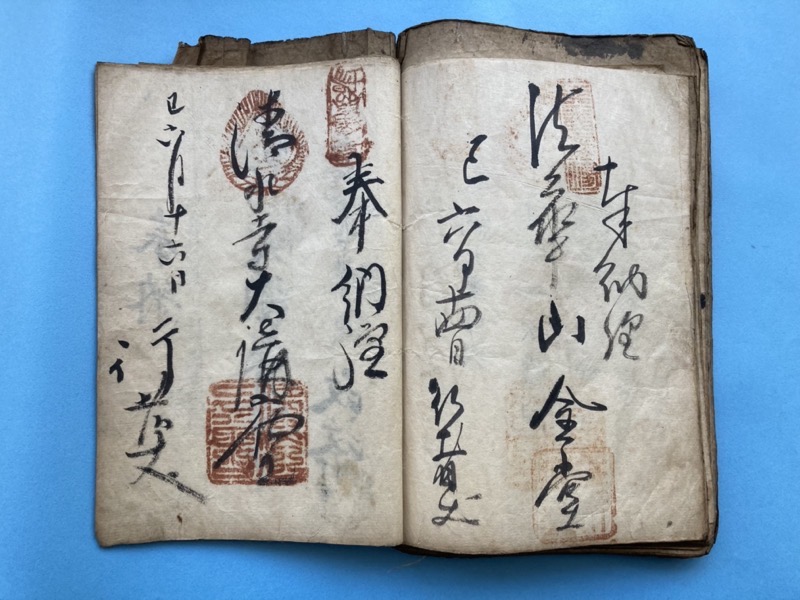

四十二丁裏(一乗寺?)・四十三丁表(清水寺?)

右頁:四十二丁裏(一乗寺?)

奉納経

法華山金堂

行者丈

巳六月十四日※西国二十六番 一乗寺(兵庫県加西市)か

左頁:四十三丁表(清水寺?)

奉納経

清水寺大伽?藍?

行者丈

巳六月十六日※西国二十五番清水寺(兵庫県加東市)か

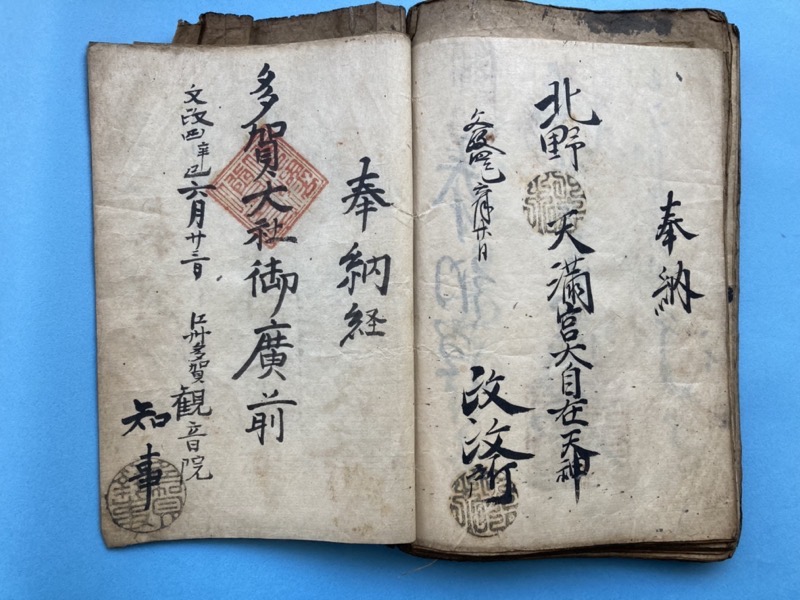

四十三丁裏(北野天満宮)・四十四丁表(多賀大社)

右頁:四十三丁裏(北野天満宮)

北野天満宮大自在天神

政汷?所

文政四巳六月二十日

左頁:四十四丁表(多賀大社)

奉納経

多賀大社御広前

江州多賀観音院

知事

文政四辛巳六月二十三日

四十四丁裏(濃州花岡山如来寺)・四十五丁表(信州善光寺)

右頁:四十四丁裏(濃州花岡山如来寺)

四十八願御札所三十六番

奉納経本尊善光寺一躰分身如来

常修梵行

御詠歌志(し)るやい可(か)尓(に) もとの佐(さ)とりハ 於(お)□(お?)そら能(の) 可(か)ハらぬ色越(を) あふぐ者(ば)かりそ

濃州花岡山如来寺

知事

月日

※御詠歌解読参照

http://zenkojikai.com/chyubu/c-100.html

左頁:四十五丁表(信州善光寺)

奉納経

信州善光寺

堂司

辛巳年八月四日

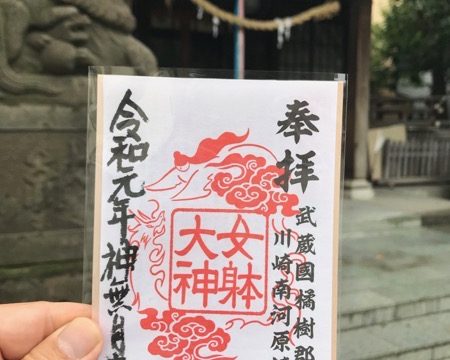

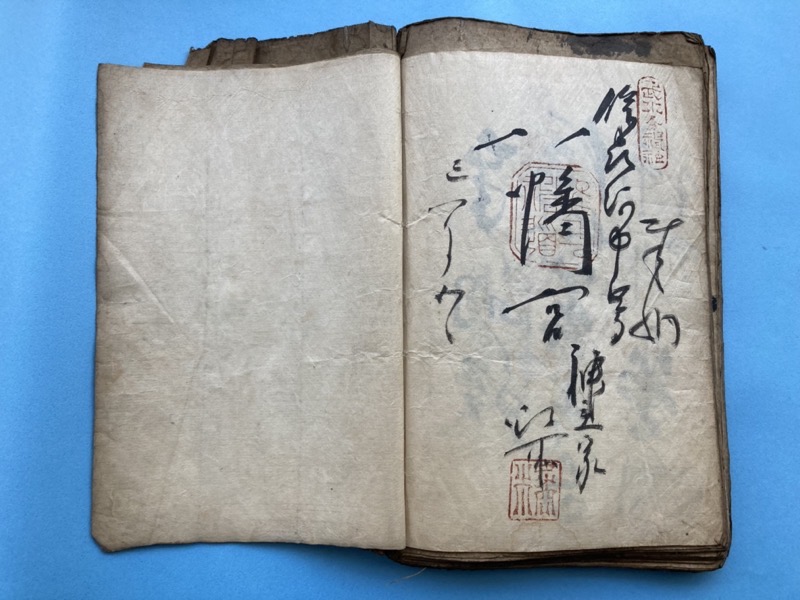

四十五丁裏(信州河中島八幡宮)・四十六丁表(白紙)

右頁:四十五丁裏(信州河中島八幡宮)

(印)武士合祀社?

奉納

信州河中島

八幡宮

神主家

公所

巳 八月九日

左頁:四十六丁表(白紙)

白紙

四十六丁裏(白紙)・四十七丁表(白紙)

右頁:四十六丁裏(白紙)

白紙

左頁:四十七丁表(白紙)

白紙

四十七丁裏(白紙)・四十八丁表(白紙)

右頁:四十七丁裏(白紙)

白紙

左頁:四十八丁表(白紙)

白紙

四十八丁裏(背表紙)

四十八丁裏(背表紙)

白紙

まとめ

Y様の解読を元に記事を構成いたしました。改めましてY様、解読ありがとうございます。

また他の研究家の方の見解もありましたらということでしたので、興味がある方・見解がある方がいらっしゃいましたら、コメント欄よりご連絡ください。

再びまとめ記事を書いてみて、ご先祖様、大変な旅をしたものだと思います。私が旅をしたり、御朱印を集めたりするのも、ご先祖様の血が流れているかもしれません。旅する資格マニア、FIREしたらその足跡を辿る旅をしてみてもよいかなと思ってます。