学びと投資で豊かになるブログ。今回は味噌作りのワークショップに参加してきました。自分で味噌を作るなんて初体験。新たな学びの結果はいかに!

なぜ味噌作り?

FIREでアーリーリタイアした後の楽しみに、「農」を楽しみたいという漠とした思いがあります。そのための畑はすでに相続で保有してます。

家庭菜園は多品種少量栽培に向きますが、畑くらいの広さになると、単一の作物を栽培したほうが効率がよい。その際の例えばの候補として「豆」を考えました。では豆を作った後どうするか、加工品として味噌や醤油を作るというのは面白そう。

実は私の家はもともと農家。私が幼い頃は味噌を自宅で作っていました。庭に穴掘って、でかい鍋をセットして大豆を煮て、味噌玉作って、最終的に味噌になりました。これは売っていたわけでなく、自家消費用。まさしく手前味噌です。

でも昔のおぼろげな記憶で、私自身が作れるわけでもなし。ということで、自分の原点探しみたいな感じで、今回の味噌作りチャレンジとなりました。

味噌作りワークショップ

本日の講師 伊藤朋子さん

今回の味噌作りの先生は、私の友達でもあり、国際発酵食医膳協会 伝統発酵醸師の伊藤朋子さん。

発酵をもっと身近に『伝統発酵醸師』いとうともこの発酵と菌活のち趣味の日々(伊藤朋子さんのサイト)

会場は東京都中央区の月島社会教育会館の料理教室でした。会場は固定ではないようです。

事前に準備するもの

申込時に「豆」と「麹(こうじ)」を選択する形式でした。私はフィーリングで「黒豆と白米麹」を選択。これらの材料は先生の方で用意いただけます。

参加者が用意するものは「味噌を保存する容器」と「ふきん」と「エプロン」。容器は野田琺瑯(のだほーろー)のラウンドストッカーがおすすめとのことだったので、今回のために楽天で購入しました。

これがこれから味噌作りの相棒になる予定。

実はエプロンも処分していたの忘れていて、当日無印良品で購入。事前に気が付いていれば、ネットでオシャレなのが買えたのに。

味噌作りのプロセス

会場でいくつかの味噌の食べ比べや簡単なレクチャーを受けてから、味噌作りスタート。

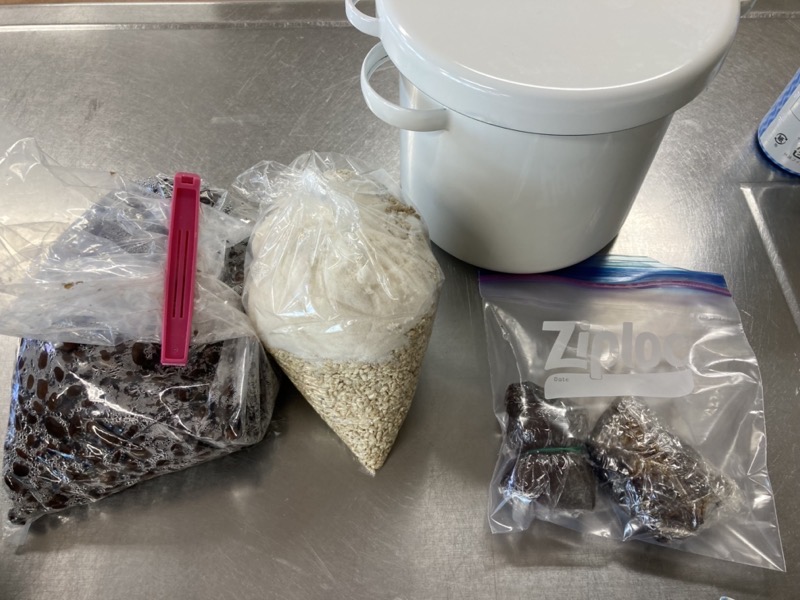

今回テーブルの上に並んだものたち。左からすでに浸水と茹で処理済みの黒豆の袋。沖縄の自然塩入りの麹の袋。この2つが味噌の原料で、先生が用意したもの。

その横が私が購入したホーローのラウンドストッカー。最後にジップロックの中身は先生からのお土産のお味噌2種。

まず最初にしたのが白米麹と塩を混ぜ合わせる塩切り作業。混ぜると言っても簡単なことじゃなくて、麹と塩を数分間手のひらで揉みしだいて、麹が発酵始めるまで行う力仕事です。最後には発酵臭がしてくるのですが、この香りは塩切りした人それぞれで違います。手の常在菌との反応の結果だそう。

写真は2ステップほど進んで、袋の上から私が手で潰した黒豆(上)と、塩切りした麹。ここまでは腕力のある男性の方が早く進みます。

潰してペースト状になった黒豆を麹の入ったボールにイン。

豆と麹をよく混ぜ、野球のボール大の大きさにします。この辺りは料理慣れている女性のほうが早かった。

先ほど作った味噌団子をホーローの容器に移します。この際、空気が入らないことが最重要。空気が入るとカビが生えるそう。表面もラップでしっかり塞ぎます。

簡単そうに見えますが、ここまでが1時間半ほどの作業です。

この後は

あとはラウンドストッカーの蓋をして、家に持ち帰ります。

持ち帰ってから、味噌に重石を乗せて冷暗所に保存。ゴールデンウィークまでは開けず、ゴールデンウィーク明けにカビ有無のチェックとのこと。食べごろは1年後。なんと1年かけて味噌を育てるとは。なんとも楽しみです。味噌作りとはこうゆうものなのですね。

まとめ

今回は味噌作りを体験しました。普段なんの気なしに口にしている味噌は、豆と麹と塩だけで作る、なんとも材料はシンプルなものでした。ただし豆と麹の組み合わせによって味は全然違うものになるし、なにより発酵というコントロールできそうでできない微妙なものに向き合う、なんともシンプルにして奥の深いものだと知りました。「醸す(かもす)」の入り口にちょっと立てた感じ。熟成まで1年、手前味噌の完成が楽しみです。

発酵の楽しみを知ったところで、こんど発酵検定でも受けてみようかな。

以上、味噌作りで人生をリッチに。資格リッチでした。それではまた!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/236f929c.85d59d23.236f929d.3d86f225/?me_id=1216060&item_id=10008855&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fslowworks%2Fcabinet%2Fnodahoro%2F10008855_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2370543e.6829c3ff.2370543f.165e65f5/?me_id=1338203&item_id=10000157&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsansanya%2Fcabinet%2Fcompass1611910160.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)