学びと投資で豊かになるブログ。今回はFIREを目指した資産形成記事。2021年12月度の資産状況をまとめてみました。

2021年12月末の資産形成状況

前回9月のまとめから3ヶ月。3ヶ月おきに資産の成長状況をチェックしています。

2021年12月末の市況

2021年12月30日(木)の日経平均株価の終値は28,791円。9月末が28,771円でしたので、+20円でほぼ変わらずです。

ドル円は115.04。9月末は111.96でしたから3円ほど円安です。円安トレンドはここしばらく続いています。

では12月末の私の資産状況をチェックしていきます。

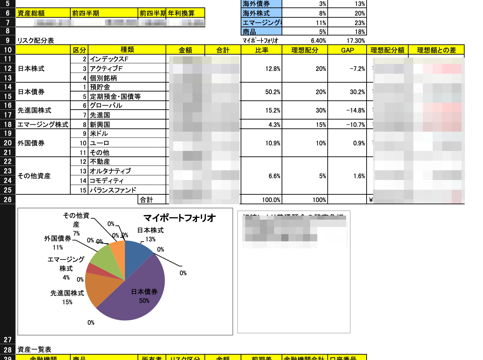

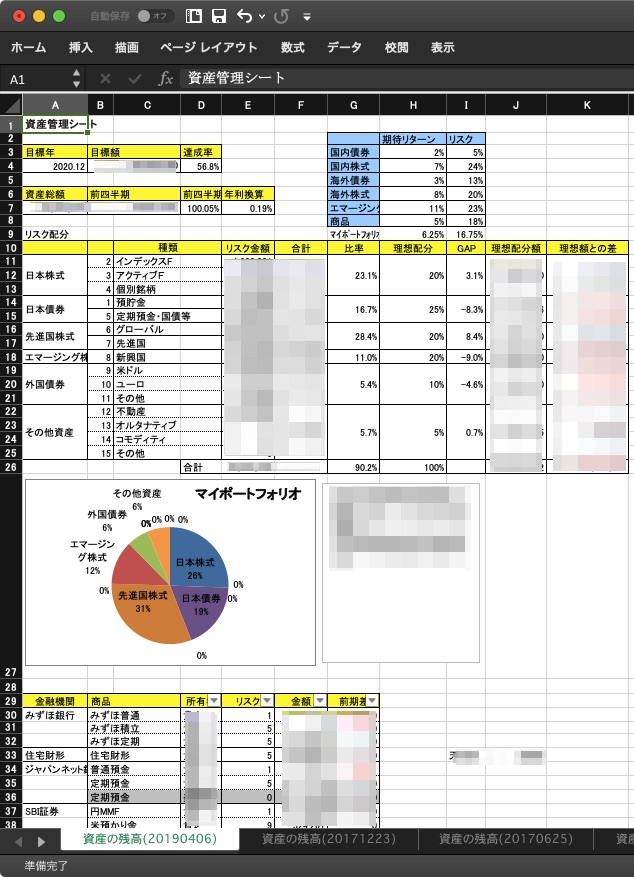

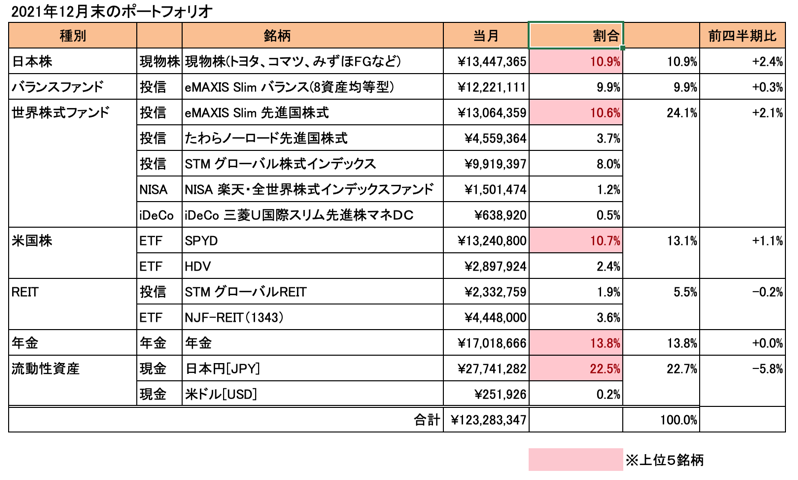

資産ポートフォリオ

9月末から資産は約558万円増加しました。前四半期比+4.16%。年利換算で16.64%です。嘘みたいな増加率。もう少し中身をみていきます。

全資産に対し、各資産がどのくらいの割合かをパーセンテージで表してます。順位付けするとこんな感じで並びます。

1位:世界株式ファンド系 24.1%

2位:流動性資産 22.7%

3位:年金 13.8%

4位:米国株 13.1%

5位:日本株 10.9%

世界的に株式が絶好調のため、ポートフォリオの主軸のファンド、eMAXIS Slim 先進国株式が健闘して、世界株式ファンドが1位。生活防衛資金と暴落時の出動用の現金を含む流動性資産が2位。この2つで46.8%とポートフォリオの約半分を占めます。

3位の年金は飛ばして、4,5位はファンドではなく、私の判断で売り買いする米国株と日本株。これらがポートフォリオの1割程度というのは、個人的にはいいバランスかと思ってます。

次に増減の割合を見てみます。

【増加】

1位:世界株式ファンド +1.8%

2位:米国株 +0.5%

【減少】

1位:流動性資産 -2.0%

2位:年金 -0.7%

世界株式ファンドと米国株の増加は株高による評価額の増が主な原因です。また流動性資産の減少は、現金を日本個別株の購入資金に当てたためと、株式系資産の評価額増による相対的な減です。

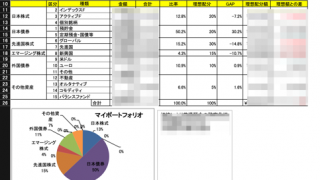

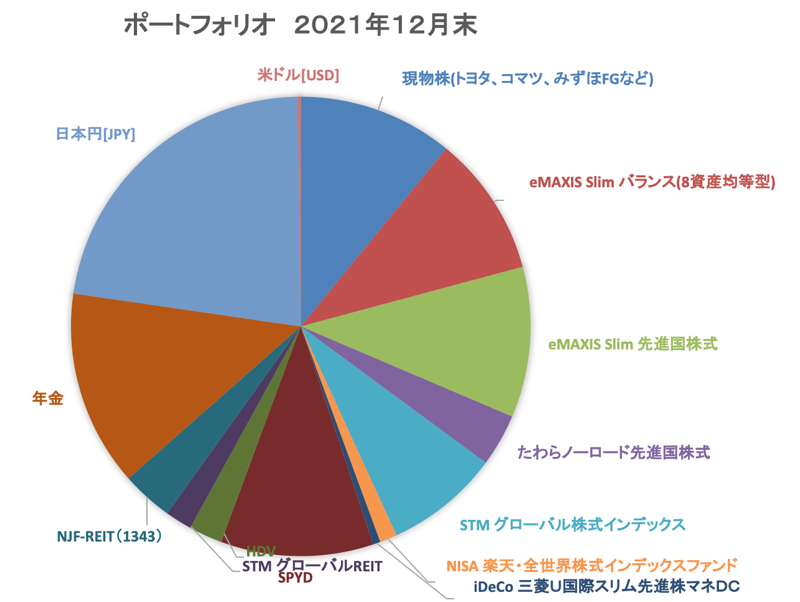

円グラフにするとこんな感じ。

割合が大きいのは日本円と年金。両者で36.3%。年金はねんきんネットの数字を拾っているだけで、自由にできる資産ではありません。日本円についてはタイミングをみて、投資資金に振り替える予定です。

各資産種別ごとに少しコメントを。

日本株

割合は10.9%。前期比+0.1%。個別に高配当銘柄を買って、自分ファンドを作っているため微増です。

バランスファンド

割合は9.9%。。前期比+0.1%。eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の月7万円の定期積立×3ヶ月と評価額増によるものです。現在評価額は約1,221万円。本来これが一番の主軸資産にするつもりですが、株高で他の資産の割合が増えてしまいました。

全世界株式ファンド

割合は24.1%。前期比+1.8%。このカテゴリーはeMAXIS Slim 先進国株式をの月7万円の定期積立×3ヶ月と、つみたてNISAとiDeCoの海外株式ファンド×3ヶ月分が増となっています。eMAXIS Slim先進国株式の評価額は約1,306万円と非常に大きくなっています。

米国株

割合は13.1%。前期比+0.5%と微増。期間中の買い増しはありません。株高で勝手に割合が高くなりました。価格が下がったら、買い増ししたいと思っています。

REIT

割合は5.5%。前期比-+0.1%と微増です。期間中の買い増しはありません。STMグローバルREITの評価額が前期比+25万円あったため、微増に貢献しました。こちらも価格が下がったら、買い増ししたいと思っています。

年金

割合は13.8%。前期比-0.7%です。ねんきんネットから数字をひろっています。金額の増減はありませんが、他の資産が良い分、相対的に割合いが下がりました。

流動性資産

割合が22.7%。前期比-2.0%です。ボーナスで増加もありましたが、ここのお金は日本株の買付にまわっています。今後も投資にまわすため、減少する予定です。

さいごに

総資産額は1.2億と過去最高値を記録しました。家族名義の資産を入れるともっと伸びるので、かなり感動ものです。

「勝手にお金が増えていく」を感じた1年でした。投資商品の評価額の増から、資産額がどんどん増えていく。ただ正直この株式市場の上昇は異常だと感じているので、インデックス投資の大原則「平均への収斂」を考えると、来年は大きなマイナスを経験するかもしれないと結構恐怖を感じています。

とはいえ、投機的な投資商品は購入していないつもりなので「マーケットから降りないこと」を座右之銘に今後も投資生活を続けていきます。そのためには株式からバランスファンドへのリバランスを考える必要があるかもしれません。2022年の課題とします。

以上、投資でリッチに、資格リッチでした。それではまた!

投資生活のためのおすすめ書籍です。